Rigaku Life

留学体験記

火と氷の国・アイスランド-氷河から学ぶ防災、Stokkalækjur(ストッカライクル)(氷河編第4回:アイスランド南部)

留学体験記もいよいよ最終回となりました。テーマは前回同様、氷河です。氷河に関する4つの連載記事のうち、今回が4つ目です。前回の記事では、アイスランド南部の氷河、Kötlujökull(コトルヨークル)を調査しました。(前回の記事はこちら)

アイスランドには250以上もの氷河があり、その中でも特に大きい主な氷河は13個あります。そんなアイスランドで、私は5月9日、12日から14日にかけて4日間、アイスランド西部と南部の氷河でフィールドワークを行いました。そのフィールドワークを通して、今回はアイスランド南部で学んだこと、特に面白いと感じたことをご紹介したいと思います。

【調査4日目:2025年5月14日】

本日の舞台は、Stokkalækjur(ストッカライクル)。前日の舞台、Kötlujökull(コトルヨークル)から首都レイキャビクに帰る途中にある、モレーン(氷河により谷から削り取られた岩石や土砂などが土手のように堆積した地形)です。

まず私たちは、氷河によって形成されたモレーンの上に立ちました。およそ50kmにわたって連なるモレーン群の一部で、間欠泉で有名なゲイシール(Geysir、定期的に熱水を噴き上げる温泉)近くのLaugarvatn(ロイガルヴァトン)南部まで続きます。この地域では特に密集して分布しています。

これらのモレーンは、約12,000年前のヤンガードリアス期(Younger Dryas)に、氷河が一時的に前進した際に形成されたと考えられています。ヤンガードリアス期(約12,900〜11,700年前)は、地球が最終氷期から温暖な気候へと移行する中で、一時的に寒冷化した時期です。北大西洋の海洋循環の変化が原因とされており、北半球の氷河が再び進出したことが広く知られています。

さらに、このモレーン群の北側には別のモレーン群が確認されており、こちらはヤンガードリアス期の直後、プレボレアル期(Preboreal, 約11,700〜10,200年前)に形成されたものとみられています。プレボレアル期は温暖化が進んだ時期ですが、一部の氷河は短期間の前進を示し、局所的にモレーンが形成されたと考えられています。

このように、同じ地域に複数の時代のモレーンが残されていることは、最終氷期末から完新世初期にかけて氷河の前縁が何度も進退を繰り返していたことを示す、非常に重要な証拠となっています。

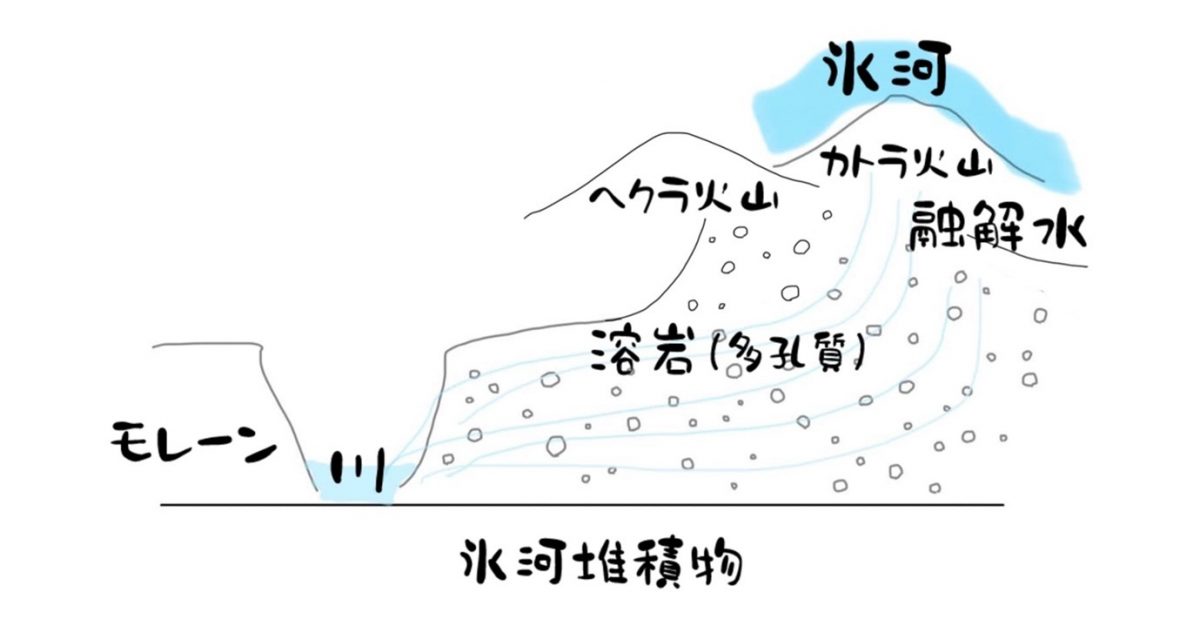

モレーンの頂上から周囲を見渡すと、アイスランド南部、カトラ火山の近くにあるヘクラ火山から流れ出た溶岩が、モレーンの隙間から円状に広がっていました。実はモレーン、マグマを堰き止めるような自然の「堤防」や「壁」のように機能していたのです。これにヒントを得て、2021年にFagradalsfjall火山(ファグラダルスフィヤル火山)の噴火が予測された際には、マグマを街から遠ざけるための人工的なバリアとして土手を設けるというアイデアが検討されました。実際に東側と西側に土製のバリアが建設されましたが、残念ながらマグマはそれらを越えて流出しました(東側は5月22日、西側は6月5日に突破)。しかし、これらの人工バリアは最大で16日間、マグマの到達を遅らせる効果を発揮し、人的被害や施設被害を軽減する時間的猶予を生み出すことに成功しました。

また、写真右下に溶岩から水が流れ出ている様子が見えるでしょうか?この水は、カトラ火山の上に広がる氷河・Mýrdalsjökull(ミールダルスヨークトル)からの融解水で、約50 kmも離れた場所から運ばれてきたものです。

写真ではスケールがわかりにくいかもしれませんが、実際には数十メートルもの落差をもつ滝となって流れ落ち、溶岩とモレーンの境界で川として合流しています。ところが、同じ場所にあるモレーン側には滝が見られません。この水の流れ方には何が影響しているのでしょうか?

ここで、「水の通りやすさ」について考えてみましょう。

溶岩は、冷えて固まる過程で多くの気泡や割れ目が生じるため、穴の多い構造になり、水が比較的通りやすくなっています。一方で、氷河が運んできた堆積物は、主に土や砂などの細かい粒子で構成されており、隙間が詰まっていて水を通しにくい性質があります。途中で地下方向に吸収されていないことから、溶岩の下にある地層は水を通しにくいと推測できます。つまり、溶岩の下には氷河による堆積物が広がっている可能性が高いのです。

このように、Mýrdalsjökullからこの地域に流れ込んできた融解水はまず、ボコボコとしたヘクラ火山由来の溶岩を通り抜けて運ばれてきました。溶岩の下に目の詰まった氷河堆積物があるため、水は溶岩中を流れ続け、最終的に同じ氷河堆積物、モレーンの前で行き場を失って滝となり、川に合流していくのです。地表の見た目だけでなく、水の動きからも、地下の地層構造を読み取ることができるのです。

私たちは、教授に水筒を持っていくように勧められました。融解水を飲んでみると、、、こんなにも透き通って冷たく、美味しいお水が存在するのか!と感動しました

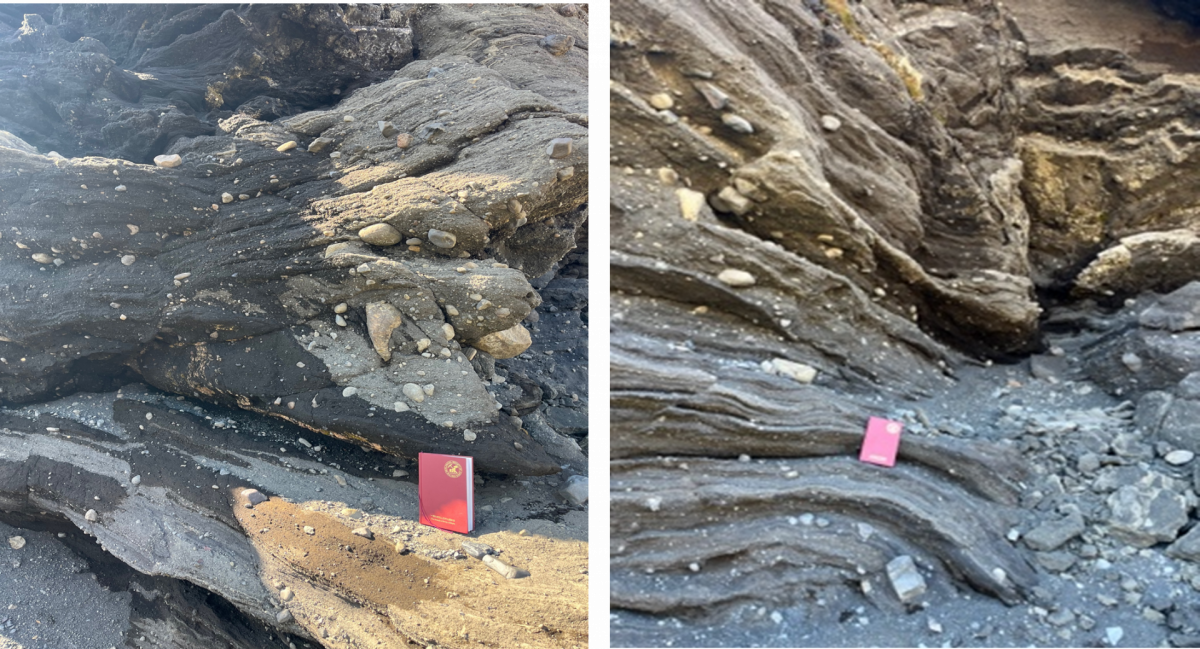

次に、モレーンの端側へと進んでいくと、より複雑な褶曲やズレを含む地層の変形が見られました。こうした構造は「同時堆積変形(synsedimentary deformation)」と呼ばれ、まだ固まっていない柔らかな海洋堆積物に強い圧力が加わることで形成されます。この場所では、ヤンガードリアス期に氷河が浅海の海岸へと前進してきた際に、海底堆積物が押しつぶされたことでできたものと考えられます。

うねっている地層や、亀裂が入っている堆積物。ノートの長さは20cmほどなので、いかに大規模な変形で、氷河の作用が大きかったかわかります

Stokkalækjur(ストッカライクル)で観察したモレーン、変形構造、さらにヘクラ火山からの溶岩流や融解水は、氷河と火山が交錯するアイスランドならではの地形です。さらに私は、今回の調査を通して、自然がつくり出した地形が人間の防災工学に影響を与え、それが災害リスクの対策に応用されていることを初めて知りました。アイスランドの人々は、防災に限らず、食品加工や住居の建設など、さまざまな場面で「自然から学ぶ」という姿勢を今なお大切にしているように感じました。豊かな自然に囲まれる一方で、地震や強風といった自然災害も多い国だからこそ培われてきた知恵なのかもしれません。災害大国である日本とアイスランドの共通点や相違点、そして応用可能な工学的手法について、今後もさらに学びを深めていきたいと思います。

さて、これまでの氷河に関する記事、そして留学体験記はいかがでしたでしょうか?

私たちは四日間で、Borgarfjörður(ボルガルフィヨルズル)、Sólheimajökull(ソウルヘイマヨークル)、Kötlujökull(コトルヨークル)、そしてStokkalækjur(ストッカライクル)という4つの場所を訪れ、氷河の過去の動きや気候変動への応答、岩石・土砂の堆積過程、防災工学に至るまで、さまざまなことを学びました。もし、これまでの記事を通して「アイスランドってこんな場所なんだ」「こんな景色が広がっているんだ」と少しでも興味を持っていただけたなら、とても嬉しく思います。

私の大好きな首都、レイキャビク。街のシンボルともいえる教会の上から眺めた写真です

私は今回のフィールドワークを通して、現在は氷河が存在しない地域であっても、過去に氷河が刻んだ地形を手がかりに、その挙動の歴史を読み解けることに特に魅力を感じました。また、同じ国の中でも氷河の分布や底部構造の違いによって、その姿や作用が大きく異なることを体感し、「もっとアイスランド国内の氷河を調べてみたい!」「世界の氷河はどんな姿をしているのだろう?」と、さらに興味が深まりました。留学についてもっと知りたい方は、名古屋大学海外留学室のウェブサイトをぜひご覧ください。留学の流れや感じたこと、授業の様子、費用の目安などが留学体験記として紹介されています。また、他の交換留学の体験記も掲載されており、さまざまな国の留学情報を知ることができます。(https://www.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/abroad/report/exchange.html)

私は、今後名古屋大学の雪氷圏研究グループという研究室に進み、7〜8月にはモンゴルのPotaninn氷河での調査に参加する予定です。これからは、雪氷圏研究グループが取り組んでいる研究についても、記事としてお届けできたらと考えています。そのほかにも「この研究室ではどんなことをしているの?」「この研究についてもっと知りたい!」などご関心がありましたら、理学部公式Xまでご連絡いただけると嬉しく思います^^

ありがとうございました。

(文・大久保結実)