Rigaku Life

留学体験記

火と氷の国・アイスランド-氷河の表面と底(氷河編第2回:アイスランド南部)

留学体験記、最後のテーマは氷河です!4つの連載記事のうち、今回が2つ目です。前回の記事では、アイスランド西部の氷河が残した地形を巡りました。(前回の記事はこちら)

アイスランドには250以上もの氷河があり、その中でも特に大きい主な氷河は13個あります。そんなアイスランドで、私は5月9日、12日から14日にかけて4日間、アイスランド西部と南部の氷河でフィールドワークを行いました。そのフィールドワークを通して、今回はアイスランド南部で学んだこと、特に面白いと感じたことをご紹介したいと思います。

【調査2日目:2025年5月12日】

本日の舞台はSólheimajökull(ソウルヘイマヨークル)という有名な氷河です。Sólheimajökull は、大きな氷河である Mýrdalsjökull (ミールダルスヨークル)から伸びる支流氷河の一つで、首都レイキャビクからのアクセスが良く、人気の観光スポットとなっています。私自身もアイスランド滞在中に観光で一度、調査で二度訪れました。季節ごとに全く異なる姿を見せてくれるSólheimajökullは、何度行っても感動します。今回の調査では、美しい景色に隠された氷河による作用、氷河の内部、そして氷河底の様子を明らかにする観測を行いました。

首都レイキャビクからSólheimajökull(赤いピン)まで。車を使うと約2時間30分で到着することができます

朝7時にバスで学校を出発し、10時ごろから調査を開始しました。午前中は、Sólheimajökullから数キロ離れた場所から観察を始め、歩きながら氷河へと近づいていきます。最初の調査地点は、完新世(最終氷期が終わる約1万年前から現在)におけるSólheimajökullの最大到達地点の場所になります。道路の片側には平坦な平野が、反対側には尾根が見られました。この尾根はモレーン(氷河により谷から削り取られた岩石や土砂などが土手のように堆積した地形)で、その上には多数の巨礫が見えました。これらの巨礫は、過去に氷河が氷とともに運んできたもので、氷河活動の証拠となります。モレーンの大きさや岩石の大きさなどから、この時のSólheimajökullは現在より少なくとも100メートルも厚い氷河だったと推定されます。

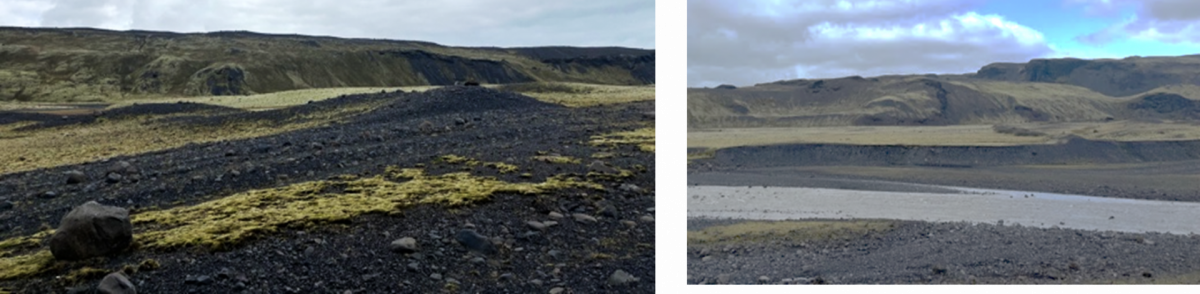

平坦な平野(写真左)と反対側のモレーン(写真右)。写真ではわかりにくいですが、モレーンは高さがバス約3〜5台分あり、とても大きかったです

ところで皆さん、このモレーンがいつできたのか知りたくないですか?どうやって調べたら良いと思いますか?

年代は、テフロクロノロジー(tephrochronology) と宇宙線放射性核種年代測定によって明らかにすることができます。テフロクロノロジーは、Tephra(テフラ:火山砕屑物)とchronology(クロノロジー:年代学)という意味があります。噴火によって噴出したテフラが、瞬時に広範囲の地表面を覆うため、テフラの同定を行うことにより、その地層の年代が決定できます。宇宙線放射性核種年代測定は、地表付近で岩石が露出された時間を推定する測定法で、岩石中の宇宙線生成核種(宇宙線によって変化した原子)を測定します。この方法は、テフロクロノロジーに比べて年代を正確に特定することができますが、コストが高く、技術的に難しいという問題があります。状況に応じて二つの手法を使い分けながら、このモレーンは約1,800年前に形成されたことがわかりました。

平野部には多数の段丘が見られました。これらはKatlajökull(カトラヨークル)という隣の氷河からのjökullhlaup(ヨークルフロイプ)によって作られた景色です。Jökullhlaupとは、アイスランド語で氷河(jökull)、洪水(hlaup)を意味し、世界的な学術用語となっています。この洪水が発生する仕組みについて説明しますね。 氷河によっては一部が地熱によって溶け、氷河のお椀に囲まれた氷河湖がしばしばつくられます。湖は、しばらく氷河やモレーンのダムに支えられていますが、やがて決壊して大規模な濁流となって流れ下ります。これが、Jökullhlaupと呼ばれる大洪水で、近隣の住民に被害を及ぼすこともあります。KatlajökullからのJökullhlaupの多くは東に流れますが、中には西や南に向かい、Sólheimajökullを通って流れる時もあります。直近では1999年7月中旬に南方向へのヨークルフロイプが発生し、流量は4,500m3/秒に達しました。これは現在の流量の約100倍で、利根川の最大流量を超えるレベルです。近くの堆積物中に見られる巨大な岩からも、洪水が高いエネルギーを持っていたことがわかります。

さて、Sólheimajökullの入口まで歩く途中では、さまざまな地形が見られました。まず、写真のように滑らかなモレーンと角張ったモレーンが見られました。

滑らかなモレーン(写真左)と角張ったモレーン(写真右)

この違いは、何から生まれるのでしょうか?これは、氷河の前進・後退が関係しています。滑らかなモレーンは、複数回の前進・後退で形成されます。古いモレーンが削られて滑らかな地形になるためです。一方角張ったモレーンは、一度しか前進、後退の作用を受けていないため、角張ったままとなるのです。

小氷期の間、頻繁な氷河の前進・後退が繰り返された証拠として、多くのモレーンが密集して見られました。また、nunatak(ヌナタク)と呼ばれる氷河または氷床から頂部のみが突き出た山も観察されました。その頂部は約1,000年前から氷に覆われていなかったことが宇宙線放射性核種年代測定によって明らかになっています。

ヌナタクの写真(中央にある山)。この場所は、約1000年前は山の頂上よりも少し低い位置まで氷河が広がっていたのです

氷河末端から約1km離れた場所には1995年にできた最新のモレーンがあり、近年における最大範囲を示しています。歴史的には、Sólheimajökullは1970年ごろから1995年まで前進し、その後は徐々に後退しています。一年ごと、夏に氷河が融解するたび、後退とともにモレーンが残ります。また、積雪により冬に少しだけ氷河が前進するたび、ごく小さなモレーンも形成されます。そのため、現在の氷河の位置や、特定のモレーンから辿っていくと、何年にできたモレーンか明らかにすることができるのです。モレーンは風化により識別が困難になりつつありますが、写真のようにここでは綺麗に観察することができました。

1995年から各年のモレーン。年が経つごとに内陸方向へと向かっているため、氷河が後退してきたことがわかります。図中の「recessional moraine」とは、冬に氷河が少し前進した後にできるモレーンのことです

また、近年の氷河後退により、周囲の急な斜面からの岩や石の崩落リスクが高まっています。崩れた岩が氷河湖に落ちると津波のような波が発生し、地質災害につながるおそれがあります。

午後はいよいよ氷河の上へ!足にアイゼンという金属製の爪が付いた金具をつけて、ガイドの方とともに出発です。Sólheimajökullは、入り口付近は氷河によって運ばれた土砂や火山灰で黒く覆われていますが、登るにつれて徐々に綺麗な氷が現れます。30分ほど登ると、午前中に立っていた場所たちはもう既に小さく見えました。

ここで、GPR(Ground Penetrating Radar)と呼ばれる氷床レーダーの使用方法を学びました。氷床レーダーを使うと、電波により地中に埋もれている構造物や特徴をマッピングできます。約3000 m/μsという速さを持つレーダー波が氷中を伝播し、氷内層や岩盤などの氷床底に反射され、記録します。底に水が存在する場合や厚い火山灰層がある場合は、氷床底からの反射波ともう一つの反射波というように2つの反射波が近くに現れます。このレーダーで氷の中を見るという体験は、まるで足元に広がる秘密の世界を解き明かすようでワクワクしました。

GPRと呼ばれる氷床レーダー。画面は少し見にくいですが、正しく測定できているか、大まかに確認します。データを保存することで、後に詳しく解析することが可能です

最後に少し余談ですが、私は、初めて氷河に登ったとき圧倒されるほどの感動を覚えました。あたり一面、白い世界に立つと見えるのは、遠くに広がる平野や融解水でできた池、そして山々。氷河から見える私たち人間はとても小さく、「氷河が壮大である」ということをこの時初めて実感したように思います。また、氷河の上は寒かったにも関わらず、何故か私たちを包み込むような温かみを感じました。

悠久の時を、じっと静かに過ごしていたかのような氷河。しかし、実際は常にゆっくりと動いており、モレーンや段丘からは、かつての洪水や氷河の前進、後退といった激動の痕跡をみることができます。私にはそのコントラストがとても面白く、氷河がどのように動くのかもっと知りたいと思うようになりました。

次回は少し東に進んで隣の氷河へ。キーワードは「デッドアイス(亡くなった氷)」です。どんな景色が広がっているのでしょうか。楽しみです。

ありがとうございました!

(文・大久保結実)