Rigaku Life

留学体験記

火と氷の国・アイスランド-Kötlujökullの氷河堆積物と地形、デッドアイス(氷河編第3回:アイスランド南部)

留学体験記、最後のテーマは氷河です!4つの連載記事のうち、今回が3つ目です。前回の記事では、アイスランド南部の氷河、Sólheimajökull(ソウルヘイマヨークル)を調査しました。(前回の記事はこちら)

アイスランドには250以上もの氷河があり、その中でも特に大きい主な氷河は13個あります。そんなアイスランドで、私は5月9日、12日から14日にかけて4日間、アイスランド西部と南部の氷河でフィールドワークを行いました。そのフィールドワークを通して、今回はアイスランド南部で学んだこと、特に面白いと感じたことをご紹介したいと思います。

【調査3日目:2025年5月13日】

本日の舞台は、Kötlujökull (コトルヨークル)。前日の舞台、Sólheimajökull(ソウルヘイマヨークル)の隣(東側)にあり、Sólheimajökull同様、大きな氷河であるMýrdalsjökull(ミールダルスヨークル)から伸びる支流氷河の一つです。

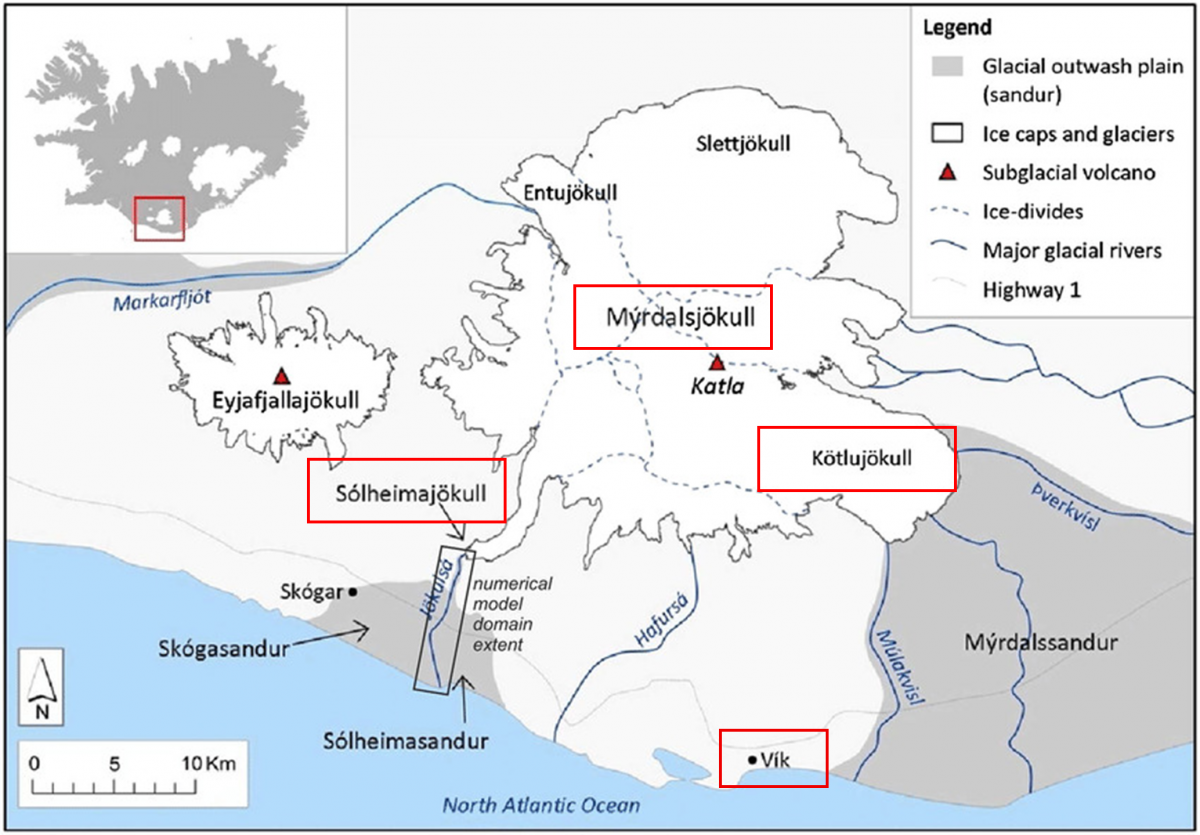

3つの氷河、Kötlujökull (コトルヨークル;右下)、Sólheimajökull(ソウルヘイマヨークル;左下)、Mýrdalsjökull(ミールダルスヨークル;上)の位置と、南の村Vík(ヴィーク)の位置 (図引用元:Staines, K. E. H., & Carrivick, J. L. (2015). Geomorphological impact and morphodynamic effects on flow conveyance of the 1999 jökulhlaup at Sólheimajökull, Iceland. Earth Surface Processes and Landforms, 40(4), 501–513)

首都レイキャビクからSólheimajökullやKötlujökullなど、アイスランド南部へ向かう際、Vík(ヴィーク)という南の村を通ります。Víkは、アイスランド本島最南端に位置する村のひとつで、人口はおよそ650人。小規模ながら、ガソリンスタンドやレストラン、お土産店、ホテルなどの観光インフラが整っており、SólheimajökullやKötlujökullなど南部氷河を訪れる際の立ち寄り地としても人気があります。

Víkにあるホテルの写真(写真に向かって右側が南)。村の中心をメインの国道が東西に通っています (写真引用元:https://www.iceland-ringroad.com/vik-iceland-south-coast/)

写真は、Víkの上空から撮影したものです。美しい景色が広がっており、これまでに何度かこの場所をドライブしたことがあります。ただ、景色は美しいものの、下の道路から崖を見上げるたび、どこか圧迫感を感じるような感覚を抱いていました。その理由は、この地形にあります。実は、Víkの村は海と断崖に挟まれた場所にあります。かつて、この崖の高さまで海が入り込んでいたと考えられますが、現在ではその崖の下に村が広がり、主要道路(国道1号線)が通っているのです。無意識のうちに私は、この高くそびえる崖に、地形的な不安や恐怖心を感じていたのかもしれません。

では、この地形はどのようにして誕生したのでしょうか?

その鍵は、実は氷河にあります。前回の記事でも登場した「ヨークルフロイプ(jökulhlaup、氷河湖決壊洪水)」をご存知でしょうか?アイスランドでは、氷河の一部が地熱によって溶けることで、氷体内部に湖が形成されることがあります。これらの湖は、氷やモレーンによる天然のダムによって一時的に堰き止められていますが、やがてそのダムが決壊し、大量の水と土砂が一気に流れ出す現象が発生します。これがヨークルフロイプと呼ばれる氷河洪水です。

18世紀半ば(1750年頃)には、Mýrdalsjökullの下にある巨大活火山、Katla(カトラ)火山 から大規模なヨークルフロイプが発生しました。この洪水は南部の谷を通り、海に向かって大量の堆積物を運びました。その時の推定最大流量は毎秒約10万m3に達したともいわれており、アイスランド史上最大級の洪水のひとつです。このようにしてアイスランドの南海岸は拡張され、平野が形成されました。今、私たちが車でこの地域を通るとき、何気なく見上げるその崖こそが、かつての海岸線であり、ヨークルフロイプをはじめとした自然の力によって作り変えられた地形の痕跡なのです。

遠くに見える、Mýrdalsjökull(ミールダルスヨークル)に覆われたKatla火山

アイスランド南海岸の地形は、Katla火山からたびたび発生するヨークルフロイプによって、現在もなお変化を続けています。この現象は、単に地形を変えるだけでなく、人々の暮らしにも大きな影響を与えることがあります。たとえば、1918年に発生したヨークルフロイプでは、農場や建物が破壊され、家畜が多数犠牲となりました。また、比較的最近の2011年にも、ヨークルフロイプによって国道1号線の橋が一つ流される被害が出ました。

アイスランドの有名な家畜、羊。旅行に出かけると、必ずと言っていいほど道端で姿を見ることができます!

想像してみてください。毎秒数万m3もの泥流が、突然、自分の住んでいる街に押し寄せてくるとしたら……。それはとても恐ろしいことです。では、このようなヨークルフロイプを前もって予測することは可能なのでしょうか?

実は、ヨークルフロイプの発生前にはいくつかの兆候が現れることが知られています。たとえば、氷下の水圧上昇による地震活動の活発化や、河川の水位や流量の急上昇といった変化が観測されることがあります。これらの兆候を地学的に監視・解析することで、ある程度の予測が可能です。しかし、例えば2011年のヨークルフロイプでは、事後の解析によって兆候が確認されたものの、発生前にはリアルタイムで検出されず、予測には至りませんでした。さらに、濁流がどのルートを通るのか、どのエリアに被害が及ぶのかを事前に正確に予測することは依然として困難です。そのため、ヨークルフロイプに対する防災対策や早期警戒体制は、今もなお発展途上にあります。

さて、Víkを通り過ぎ、いよいよKötlujökullに到着しました。これから観察する地形は、比較的新しく、1990年代半ば以降に形成されたものと考えられています。

氷河の前に広がる平野には、巨大な礫や、幅が数メートル、長さが数十〜百メートルにも及ぶ大規模な波状の地形が見られます。この波状模様は「リップルマーク(ripple mark)」と呼ばれ、堆積層の表面を水や空気の流れが繰り返し通過することで形成される、規則的な波のような地形です。このような巨大な礫やリップルマークの存在は、極めて高エネルギーな水の流れ、つまりヨークルフロイプがこの地域で発生した証拠といえます。

氷河に向かって歩みを進めていくと、不思議なことに突然足元が沈み込んだり、水たまりが現れたりする場所に出くわします。なぜ、この地面はこんなにもぬかるんでいるのでしょうか?

その理由は、地面のすぐ下に氷が残っているからです。氷河の末端から分離し、もう流動しなくなった氷は「デッドアイス(dead ice)」と呼ばれます。デッドアイスは、岩石や砂などの堆積物に覆われているため、表面からは見えないことが多いのです。この地域の中には、すでにほとんど氷が失われた場所もありますが、表面の模様、水たまり、小川の流れ方などから、地下数十メートルの深さに孤立した氷がまだ残っていることがわかります。地表に見られるいくつかの陥没穴や凹みは、氷の上に堆積した土砂が、氷の融解に伴って沈下することによって生じたものです。堆積物は、主に氷河の下から押し出された岩石や砂、そして1980年の噴火によって降り積もった火山灰などの火山砕屑物から構成されています。これらは、氷河とともに運ばれ、この地に堆積したのです。

デッドアイスの存在を示す、表面の亀裂や、水たまり、小川。ふざけて飛び込もうとする留学生の姿も^^みんなで楽しく調査を行いました

この地点のデッドアイスは少しずつ融解しています。上からは日射の影響で、下からは摩擦熱や地熱によって氷が溶けだします。このように、上下からの融解を両方ともダウンウェイスティング(down wasting)と呼び、この現象が進むとその土地がだんだんと陥没していきます。

ちなみに、上からのダウンウェイスティングと、下からのダウンウェイスティングのどちらが速く進んでいるかの調査は重要な情報をもたらしてくれます。なぜなら、その土地のデッドアイスにいったい何が起こっているのか、どのような環境条件が優先して作用しているかを推測することができるからです。ただ、どうやって測るのでしょうか。デッドアイスの上面は地表に近いのでまだしも、下面でどれくらい溶けているかなんて、どうすればよいのでしょうか。

実は、簡単な引き算で求めることができます。まず、GPSなどを使って地表の標高変化を測定することで、全体の沈降量(Dtotal)、すなわち上面と下面両方のダウンウェイスティング量を把握します。次に、氷の上面(地表側)の融解量(Dtop)を測ります。あらかじめデッドアイスの上側に打ち込んだ棒の移動量を年ごとに記録して計測します。上面の氷が融解して流れ出たぶんだけ、棒が沈み込みます。この2つがわかれば、以下の引き算で下面での融解量(Dbottom)がわかります。

<下面での融解量(Dbottom)> = <全体の沈降量(Dtotal)> – < 上面での融解量(Dtop)>

研究によれば、下面での融解量(Dbottom)は、地表での融解量(Dtop)よりもはるかに大きい傾向があり、地下の氷がより急速に融解していることが明らかになっています。

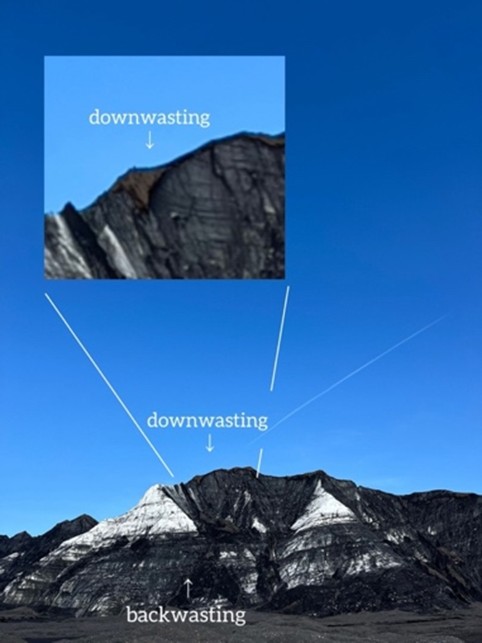

さらに少し進むと、なんとデッドアイスの断面がくっきりと観察できる場所にたどり着きました!まずは、次の写真をご覧ください。

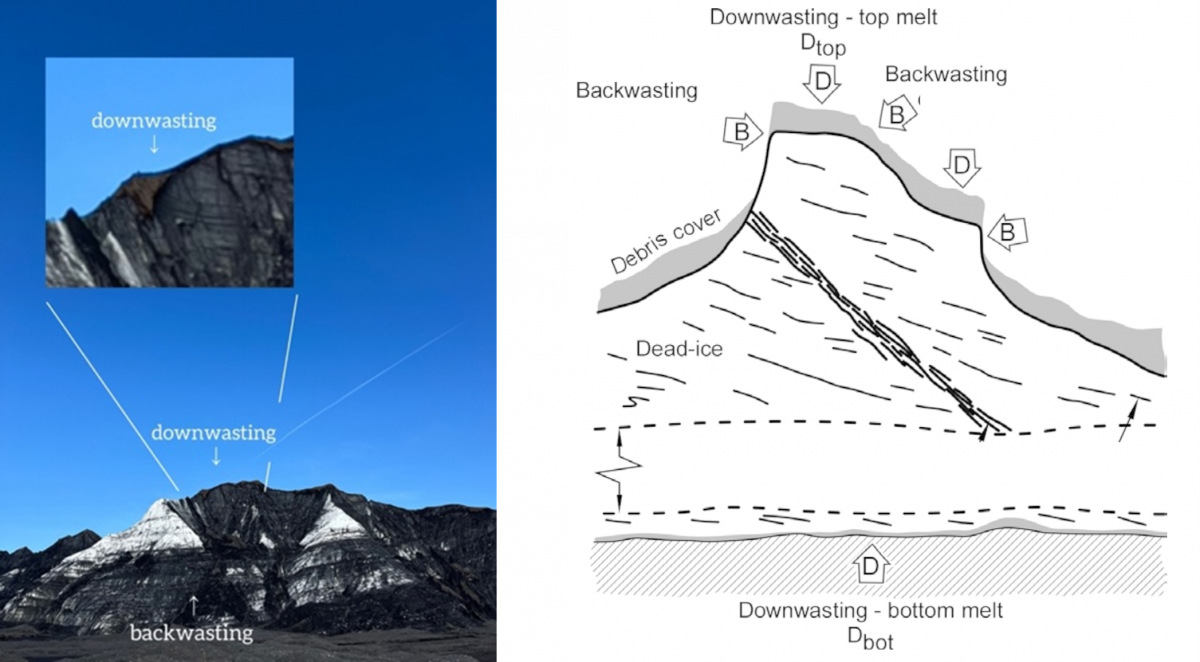

黒い山のように見えますが、実はデッドアイスの塊。また、次の写真の拡大図において、薄茶色の部分が円錐状に食い込んでいるのがわかりますか?実はこちら、デッドアイス上面で起こるバックウェイスティングの典型例です。図で説明しますね。

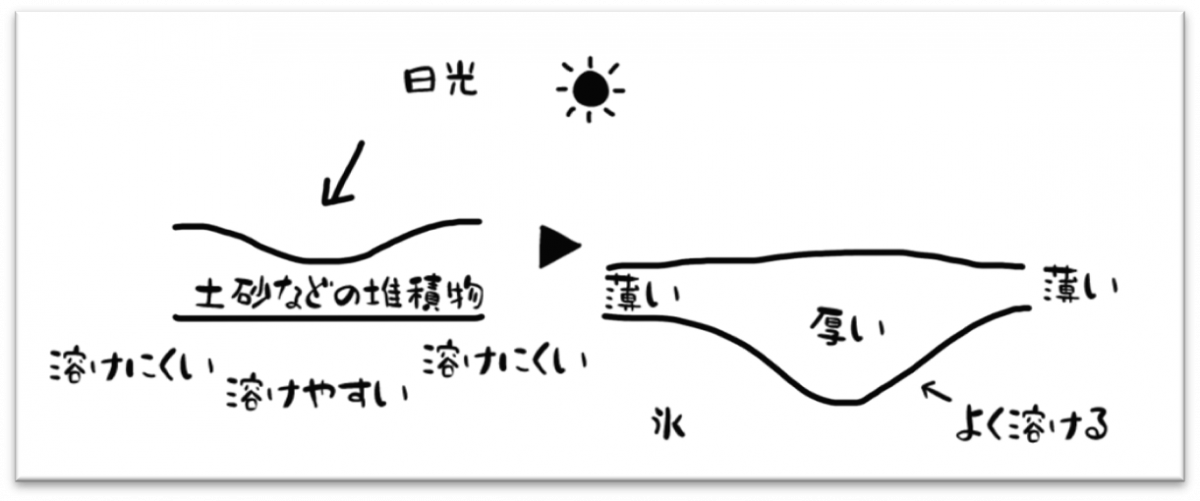

堆積物の少ない部分(図中の左側くぼみ)では日射量が多いため、周囲よりも地下の氷が溶けやすく、さらに大きなくぼみが形成されます。このくぼみに向かって側面から堆積物が流れ込み、やがて厚い円錐形の堆積物層を形成します(図中右側)

ちなみに、ダウンウェイスティングが上下方向の融解を表すのに対して、氷の断面や急な氷崖、斜面が、横方向に融解していくプロセスをバックウェイスティング(backwasting)と言います。今回観察したデッドアイスの塊には、氷の側面を覆っている堆積物の厚さが1cm以下と非常に薄い部分がありました。特にここでは太陽放射が直接氷に届きやすく、融解が加速されます。バックウェイスティングによって露出した氷の斜面には、なんとデッドアイス内部から2本の小さな水路が現れていました。これらの水路は、氷の内部で溶けた水が流れ出ることで形成されたものです。流れ出た水は、やがて小さな川となり、堆積物を氷河前面の平野へと運搬していくのです。

白丸で示したのは、観察された水路の一つです。やや分かりにくいかもしれませんが、拡大すると、氷河内部の穴から融解水が流出している様子が確認できます

ダウンウェイスティング(downwasting)とバックウェイスティング(backwasting)のプロセスを受けたデッドアイス。拡大部では、ダウンウェイスティングの影響を受けた円錐形の部分(拡大部)に加え、その下では、バックウェイスティングのプロセスを受けた部分(三角形の白い氷や、堆積物が薄く氷が覗いている部分)も観察できます。

図は氷河断面で、作用を模式的に表し、ダウンウェイスティング(矢印D)とバックウェイスティング(矢印B)のプロセスを示しています

さらに進むと、一面が平らで広々とした地形が広がっていました。この平野は、ドイツ語の「ホッフサンダー(Hochsander:高所砂原)」と、英語の「アウトバーストプレーン(Outburst Plain:洪水堆積地)」という2つの概念を組み合わせて、「ホッフサンダー・アウトバーストプレーン」と呼ばれています。「ホッフサンダー(Hochsander)」とは、氷河の融水によって運ばれた砂や礫が、氷河前面の標高の高い場所に扇状に広がって堆積する地形を意味します。一方、「アウトバーストプレーン(Outburst Plain)」は、氷河湖や氷床下に蓄えられていた水が突発的に決壊(jökulhlaup)した際に形成される、広範囲にわたる洪水堆積地です。この場所の地表に見られる堆積物は比較的細かく、大きな礫はほとんど確認されませんでした。これは、洪水発生後にデッドアイスが融けきり、すでに急流が存在しなくなってから形成された地形であることを示しています。つまり、夏季の最大融水期であっても流速が比較的遅く、穏やかな環境の中で細粒の堆積物だけが運ばれてきたのです。このように、このホッフサンダー・アウトバーストプレーンは、過去の氷河洪水によって形作られたあとに、流速の穏やかな融水によってさらに整えられた地形です。

ホッフサンダー・アウトバーストプレーン。写真では少しわかりにくいですが、数キロメートル先まで平野が広がっています

今回は、調査3日目の一部をご紹介しました。いかがでしたでしょうか?

私は、初めて「デッドアイス(Dead ice)」という言葉を耳にしたとき、その響きにどこか哀しみを含んだ、静かな美しさを感じました。すでに動きを止めた存在でありながら、それでもなお、静かに・確かにそこにあり続けるもの。その沈黙の中には、不思議と心を惹きつけるような気配が宿っているように思えました。

また、Víkの景色に隠された秘密や、デッドアイスという氷の残響のような存在に触れ、私は驚きと感動で胸がいっぱいになりました。たとえ氷河が直接見えなくても、「こんな場所にまで氷河の影響が?」と感じる場面が数多くありました。もしかすると、これまで見てきた風景の中にも、「氷河の痕跡があったのに気づかず通り過ぎてしまっていたのかもしれない……。」そう思ったとき、私はもっと学びたい、もっと知りたい、という気持ちが湧き上がってきました。

次回はいよいよ最終回。レイキャビク方面へ少し戻りながら、また新たな景色を探しに行きます。

どんな壮大な風景が待っているのか……楽しみです!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(文・大久保結実)