Rigaku Life

留学体験記

火と氷の国・アイスランドー氷河が残した地形(氷河編第1回:アイスランド西部)

留学体験記、最後のテーマは氷河です!これから4回の連載で氷河の面白さをお伝えしていきます。

皆さんは氷河を見たことがありますか?

日本には、立山連峰の御前沢氷河や内蔵助氷河などがありますね。最近では、長野県の雪渓(夏でも溶けずに残る局地的な積雪)が実は一定の速さで動いており、氷河の要件を満たすとして国内の8番目、9番目の氷河に認定され、ニュースにもなりました。

一方、アイスランドには250以上もの氷河があり、その中でも特に大きい主な氷河は13個あります。そんなアイスランドで、私は5月9日、12日から14日にかけて4日間、アイスランド西部と南部の氷河でフィールドワークを行いました。そのフィールドワークを通して学んだこと、特に面白いと感じたことをご紹介したいと思います。今回は氷河編第1回・アイスランド西部についてご紹介します。

【調査1日目:2025年5月9日】

海岸沿いにメインの国道が通るアイスランド西部。ドライブをすると、片手には水平線が広がる海が見え、もう片手には山や羊たちがのんびりと草を食む草原が続く、美しい景色が楽しめます。一見、氷河とは無縁の地に思えます。さて、ここで約2万年ほど、少し時間を遡ってみましょう。実はその頃、この地は一面が氷に覆われ、現在とはまったく違う景色でした。

では、どうして昔の景色がわかるのでしょうか?それは、当時の氷河が多くの痕跡を地形に刻み込んでいるからです。今回は、その一つひとつの氷河の痕跡を辿る旅へ、二万年前から順に皆さんをお連れしたいと思います。

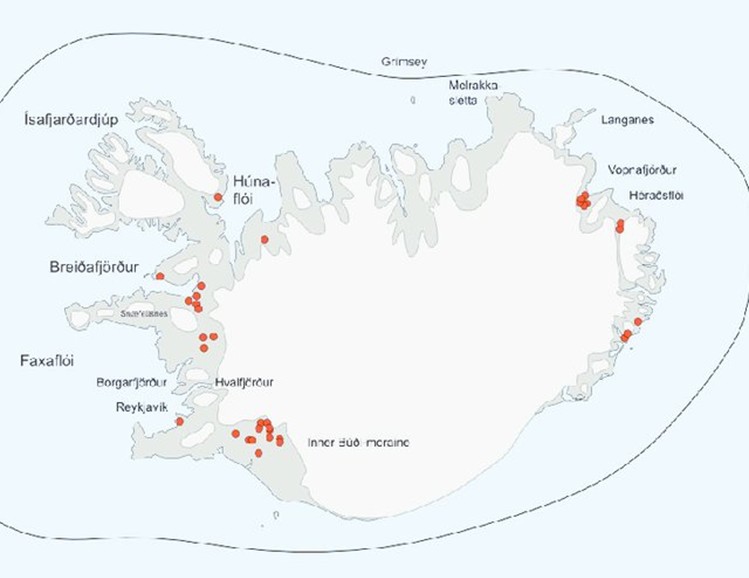

今回の調査範囲。調査地点①〜⑥は年代順になっています

●調査地点① Skorholtsmelar(スコールホルツメーラル)

Skorholtsmelarには、内陸方面に細長く変形した、高さ5~10メートルほどの小さな丘がいくつかあります。周囲には大きな岩がゴロゴロと転がっています。

丘の一つに登って撮った内陸方面(東側)の写真。雪を被る山々の手前に、細長く変形した茶色でなだらかな丘がいくつか見えます

丘の上から撮った内陸方面(北側)の写真。50cmから数mにもなる岩がゴロゴロ落ちています

一方、海に向かって進み続けると、この特徴的な丘も岩もある場所を境にぱたっと消えてしまい、比較的平らな地形に変わります。この境目はいったい何を表すのでしょうか?それは、内陸側から押し寄せてきた氷河の境界線です。氷河は前進する過程でブルドーザーのように削り取った石や土砂を土手のように堆積させ、大きな礫(レキ)も運ぶます。こうして作られる丘を「モレーン」と呼び、さらに岩がゴロゴロした光景を作りました。

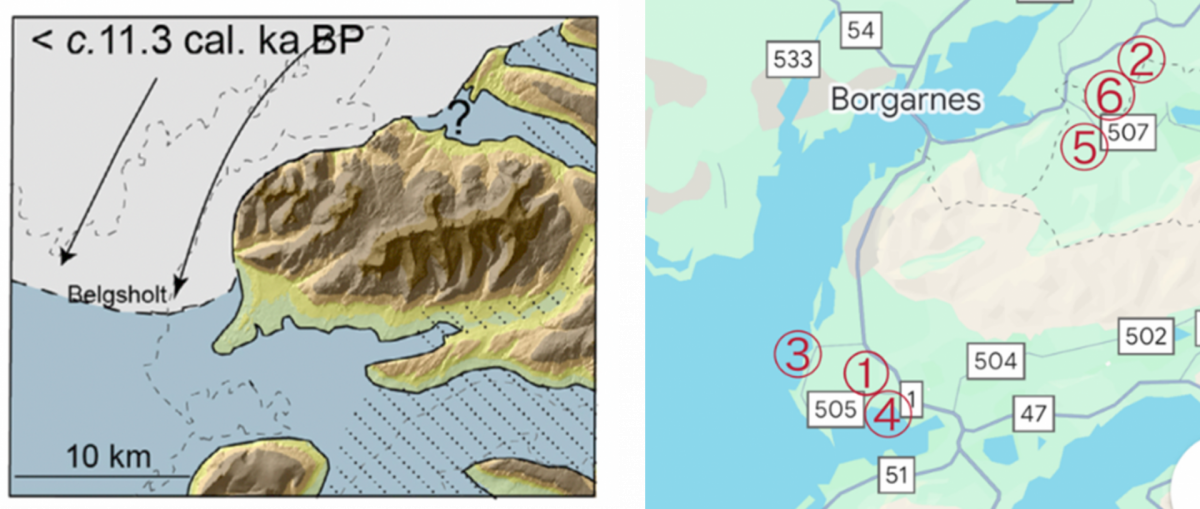

氷河は北の内陸部から海へと拡大し前進したため、このモレーン群は最も南に位置しています。形成年代は約20,900年前と推定されており、これは最終氷期の最盛期にあたります。年平均気温が-4度から-6度と非常に寒く、氷河がアイスランド全土を覆い尽くし、海まで達していた時代です。

当時はなんと黒い線まで氷床があったと推定されています。アイスランドは氷で覆われていたのです。

(図の引用元:Bjarnadóttir, L. R., Benediktsson, Í. Ö., & Schomacker, A. (2013).

Late Weichselian history of relative sea level changes in Iceland during a collapse and subsequent retreat of marine-based ice sheet. Quaternary Science Reviews, 75, 28–49.)

●調査地点② Skorradalur(スコーラダールル)

この調査地点では、突然の大雨と雷に見舞われました。バスの中からしか観察できませんでしたが、約150メートルの平坦で灰色の丘が見られました。

手前に見えるのが丘。アイスランドの天気は本当に変わりやすく、さっきまで青空でも急に大雨や雪が降り出すことがたくさんあります

この丘からは貝殻を含む堆積物が発見されており、かつてこの地域が浅い海だったことがわかります。年代は約14,700年前と推定され、これは間氷期(氷期と次の氷期の間の比較的温暖な時期)にあたります。

この時期、氷河からの融解水の流入や水の熱膨張によって海面が上昇しました。しかし、この丘は深い水底に沈むことはありませんでした。実はこの丘、氷河が形成したモレーンではありません。氷河が後退すると、地殻にかかっていた重みが軽くなり、地殻がゆっくり持ち上がる「アイソスタシー回復」と呼ばれる現象が起こります。アイソスタシー回復によって徐々に地殻が隆起し、形成されたのがこの丘なのです。つまり、間氷期の高海面期においては、海際に作られた海岸段丘だったことがわかります。高さは最大約150メートルに及び、氷河の急速な後退とそれに伴う地殻の歴史を反映した重要な地形です。

●調査地点③ Melabakkar-Ásbakkar (メラバッカル-アウスバッカル)海岸崖

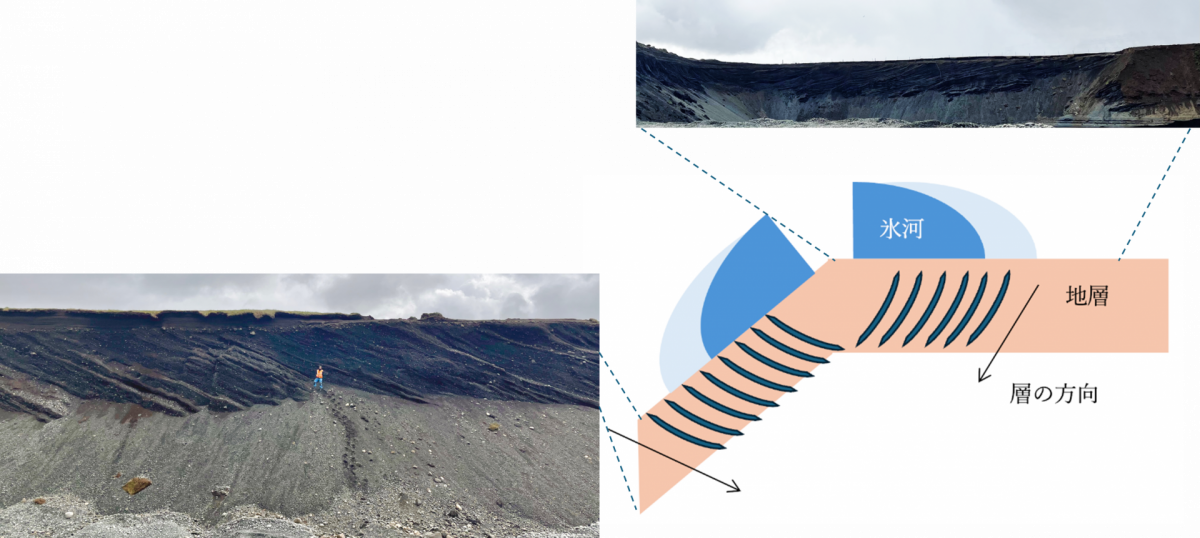

Melabakkar-Ásbakkar 海岸崖は、とても大きく、海沿いに1.5 km以上続き、高さは約30 mに達します。この崖は、かつてのBorgarfjörður(ボルガルフィヨルズル)氷河が最大に前進した位置を示していて、私たちは下の砂浜から観察しました。

崖の地層を下から順に見ると、黒っぽい層、茶色の層、さらに黒っぽい層と大まかに見て三層に別れています。

まず最下部の層には、氷河が大地を削りながら運んできた石や砂が堆積した氷河性堆積物があります。その上の真ん中の層には、氷河が後退し、海が内陸まで広がった時期に形成された海成堆積物が重なっています。これらは、貝殻や細かな砂、泥などを含み、海面が現在より約15 m高かったBølling–Allerød間氷期(約14,700〜12,900年前)に堆積したものと考えられます。これは、先ほどの調査地点② Skorradalur(スコーラダールル)で確認された海岸段丘と同じ時代のものです。さらにその上、3つ目の層には、氷河が再び前進してきた時に形成されたモレーンがいくつも重なっています。これらは、浅海だった地域が氷河の影響で徐々に埋め立てられていった過程を示しています。このモレーンは、およそ12,000〜11,000年前、氷河が何度も前進・後退を繰り返す中で、氷河の末端が一時的に停止するたびに形成されたと推定されています。

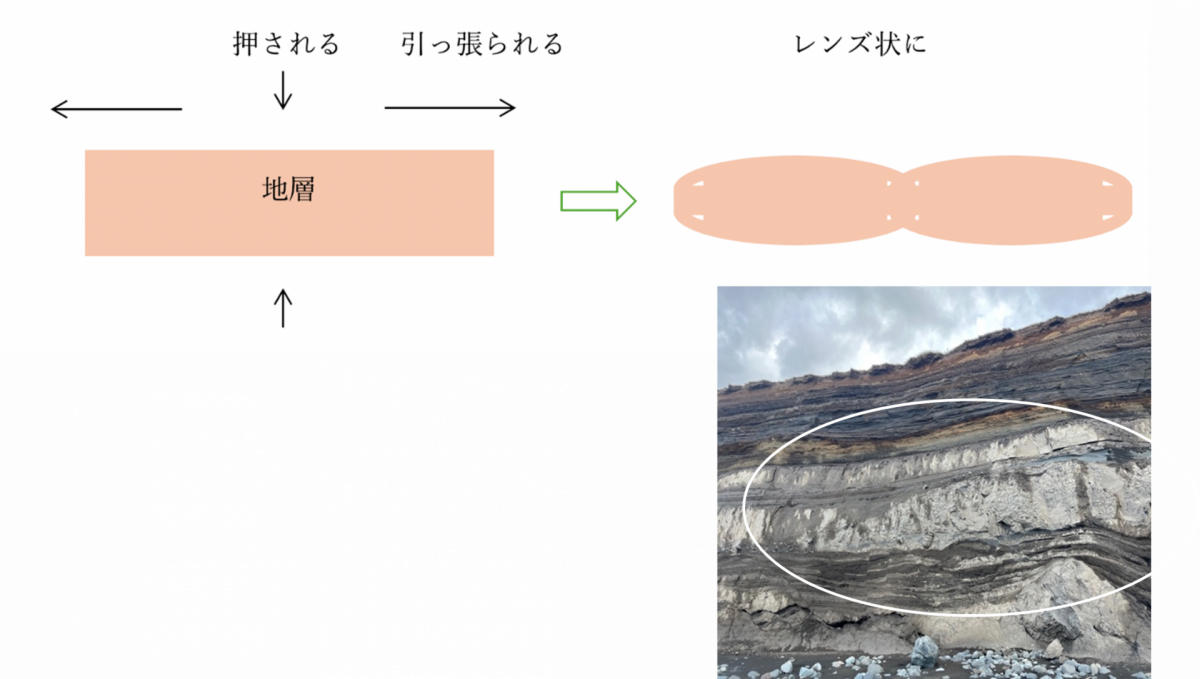

また、崖の地層には、氷河の重みや流れる力により引っ張られてできた、正断層やレンズ状の構造も見られます。氷河の動きとその力が地形に深く刻まれていることがわかりますね。

白丸で囲った部分に引っ張られてできたレンズ状の構造をはっきり見ることができます

●調査地点④ Skorholt(スコールホルト; ちなみにholt は、アイスランド語で「小高い丘」や「丘陵地」を意味します)

この調査地点では工事が行われており、その際掘られた地層の断面を観察しました。

断面の下部には、粗い砂と多くの岩が見られ、これは約12,000〜11,000年前、氷河の縁付近で氷が溶けて流れ出した水(融解水)によって運ばれ、堆積したものと考えられます。特に注目すべき点は、L字型の断面で、地層が異なる方向に傾いて堆積していることです。これは、1つの氷河の先端だけでは説明できず、異なる方向から2つの氷河が前進し、それぞれが別々の方向から土砂を運んで堆積させた結果であると考えられます。

観察した層と、二つの異なる氷河と考えられる、その先端

一方、断面の上部には、より細かい砂や小さな石が堆積しており、これは氷河が後退して安定したあとの、より穏やかな海洋環境下で形成されたことがうかがえます。

●調査地点⑤ Belgsholt(ベルグスホルト)

この場所では、まず約11,300年前に形成された、最も新しいモレーンを観察しました。このモレーンは主に細かい砂や粘土からできており、変形しておらず、層が水平にきれいに重なっているのが特徴です。

モレーンの写真。下の灰色の層は氷河によって運ばれた堆積物で、その上の茶色の層は、その後浅い海に沈んだ際の堆積物です

そこから50歩ほど進むと、もう一つのモレーンがあります。こちらはなんと、先ほどのモレーンとは見た目も構造もまったく異なっていました。地層が曲がって変形しており、地面が圧縮されたことで大きな谷型(向斜)に折れ曲がる「褶曲(しゅうきょく)」構造がはっきりと見られます。

モレーンの写真。特に下の灰色の層に、大きな褶曲、変形が見られます

では、なぜこれほど異なる2つのモレーンが並んで存在しているのでしょうか?

実は、ここには氷河の「再前進」が関係しています。一つ目の変形していないモレーンは、氷河が後退したあと、比較的安定した時期に、浅い海や湖の環境で静かに水平に堆積したものです。しかしその後、氷河が再び前進し、一つ目のモレーンのすぐ手前まで押し寄せてきました。その際、前にできていた二つ目のモレーンに圧力がかかり、地層が変形、褶曲し、2つの全く異なる形のモレーンが隣り合って残されることになったのです。つまり、氷河の再前進の境目の場所であることがわかります。

11,300前の氷河の様子。白く覆われている部分が氷河で、矢印は氷河が流れてきた方向を示しています。氷河が前進してきたライン、黒い点線上の地域をBelgsholtと呼びます。 (図の引用元:Sigfúsdóttir, H., & Benediktsson, Í. Ö. (2020). Refining the history of glacier oscillations in the lower Borgarfjörður region, western Iceland. Jökull, 70, 105–124.)

●調査地点⑥ Fossamelar(フォッサメーラル)

この場所では、なんとフジツボ(Balanus balanus)の化石を見つけました!このフジツボは約11,300年前に生息していたものと年代が明らかになっており、当時この一帯が浅い海だったことを示しています。約11,300年前ということは、先ほどの調査地点⑤Belgsholtと同じです。しかし、この場所はBelgsholtからわずか20kmしか離れていません。約11,300年前は寒冷期で、この地域もBelgsholtと同様、氷河に覆われていたはずです。Belgsholtでは氷河による堆積物を見ていたのに、なぜこんなに近い場所で海の環境を示す化石が見つかるのでしょうか?

フジツボの化石。一つひとつの大きさは数mmから数cmです

これは「サージ(突進)型氷河」が関係していると考えられます。サージ型氷河は、通常ゆっくりと流れる氷河とは異なり、数年から数十年に一度、突然大きく前進、後退を繰り返す氷河です。数ヶ月から数年という短い期間で前進し、その後は再び静穏な状態に戻ります。サージ現象の主な要因は、氷河底に溜まった水の水圧上昇です。水圧が高まることで、氷と地面の間の摩擦が急激に減少し、氷が滑るように加速します。また、氷の内部で変形が長期間蓄積され、限界を超えると一気に流れ出すケースもあります。

前進が終わると、先端へ運ばれた氷の流れが止まり、氷の供給が急激に途絶します。そのため先端部では融解が進んでも新しい氷が補われず、氷河先端が急速に後退することがあります。「前に出てしまい、補給がなくなって溶ける」というわけです。

もし氷河が100年以内に20kmも後退できるとすれば、この近さの理由が説明できますね。実は、世界には一日に150mも変化するサージ型氷河もあり、100日で約15kmも移動します。大きなサージ型氷河にとって、20kmは150日ほどで移動可能で、余裕の距離なのです。

つまり、このFossamelarやBelgsholtのあたり一体まで来ていた氷河はサージ型で、短い期間で後退し、その後すぐにこの地域は海水で覆われたのです。Belgsholtでの氷河の堆積物とFossamelarで見つかった海の化石は、この急速な氷河の後退を示していました。

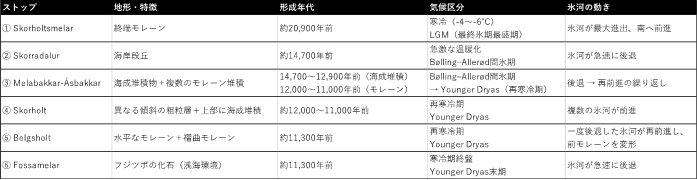

では、最後に各調査地点をまとめてみましょう!

いかがでしたか?

約20,900年前から約11,300年前まで、氷河の痕跡を辿りました。私は、実際に氷河が存在しなくても、その動きを地形や地層から復元できることに驚き、そのダイナミックな歴史があちらこちらに静かに刻まれていることに深く感動しました。一日という限られた時間の中では、多くの場所を訪れ、断面などを細かく観察することは難しかったものの、あとからさまざまな論文と照らし合わせることで、「こんな証拠もあったんだ」と新たな気づきがあり、より一層この地の成り立ちに惹きこまれました。もしアイスランド西部を訪れる機会があれば、ぜひ「この丘や崖は、もしかすると氷河が作ったものかもしれない」と、想像をめぐらせてみてください。きっと景色の見え方が変わるはずです^^

さて、次はいよいよアイスランド南部へ。氷河そのものに迫り、ついに氷の上にも登ります。

ありがとうございました。

(文・大久保結実)