Rigaku Life

研究調査に行ってみた!

モンゴル最大の氷河、ポターニン氷河

今回は、アジアの氷河がテーマです!私が所属する名古屋大学環境学研究科・雪氷研究グループと、京都大学生態学研究センターの共同で、7月27日から8月8日までモンゴルのポターニン氷河にて調査が行われ、私も参加しました。

ポターニン氷河は、モンゴル西部のロシア国境付近に位置する、同国最大の氷河で、標高は約3000〜4000mです。日本からは、飛行機で首都ウランバートルへ向かい、さらに国内線でウルギーという小さな都市へ。そこからはジープで未舗装の道を6〜8時間かけて移動します。このようにアクセスは容易ではありませんが、観光スポットとしても人気の場所です。滞在中には、ハイキングや登山を目的に訪れていた世界各国の人々と出会う機会もありました。

ここから、ポターニン氷河近くで約10日間のキャンプ生活です

食事は写真のようにゲルで、現地の方手作りの伝統食を(沢山!)いただきました

調査は、高山病による頭痛とめまいに襲われながらのスタートとなりました。キャンプ場から氷河にたどり着くまでにも一苦労です。道とは言いがたい、岩がごろごろと転がるモレーンの上を、約1時間かけて歩きます。ようやく到着したと思ったら、温暖化による氷河の融解で端が崩れ落ち、氷河に渡れない、、、ということもありました。雨の日もありましたが、現地の方のアドバイスなどのおかげで、無事に全ての調査を行うことができました。

「アイスブリッジ」(氷の橋)と呼ばれる、モレーンから氷河へと渡る地点です。ここが氷河での調査のスタート地点となります。いくつかのアイスブリッジは壊れかけていました…^^;

氷河での調査は主に、表面の氷のサンプリング(採取)、表層から約1mの深さまで掘削して行うアイスコア(氷の柱状試料)の採取、太陽光が氷河表面でどれだけ反射されているかを測定するアルベド(反射率)の観測、そしてタイムラプスカメラによる表面状態の記録などです。また、氷河近くからドローンを飛ばして表面の様子を撮影したり、昨年1年間の雨量や気温の記録データを回収したりもしました。

氷河近くからドローンを飛ばした時の様子。電気が通っていないため、ドローンのバッテリーをたくさん持ち込まなければならず、大変でした^^;

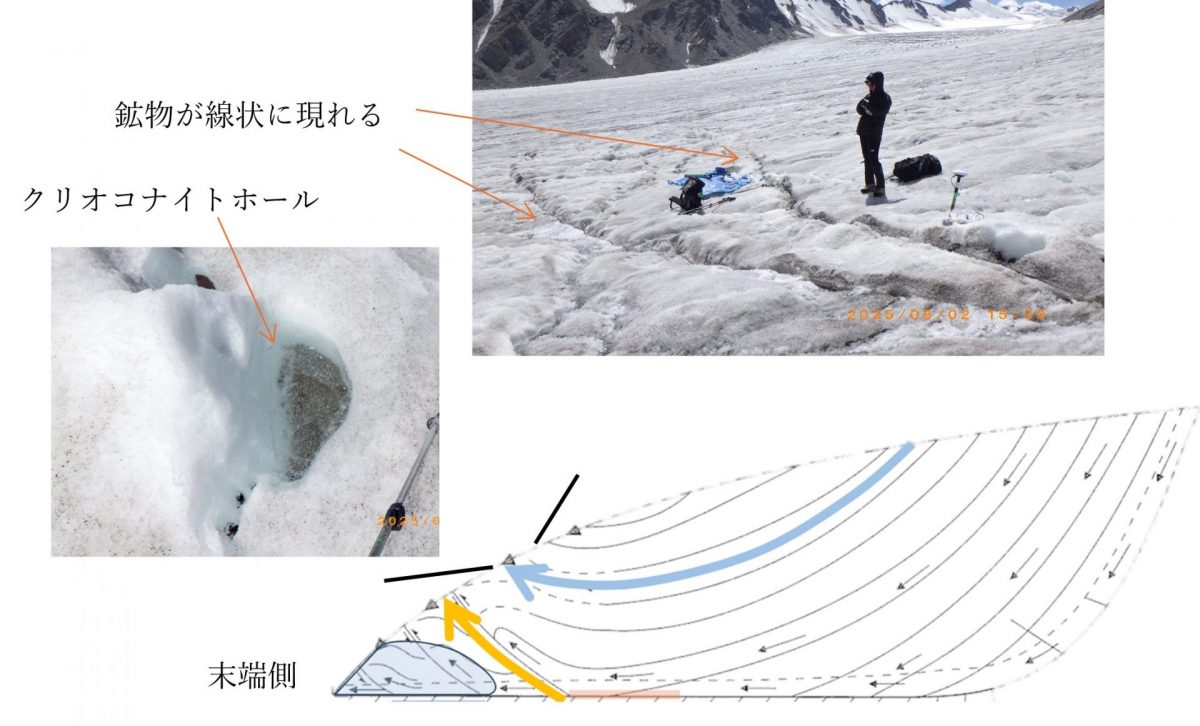

氷河の底にある鉱物は、氷の流動とともに表面に線状に現れることがあります。こうした鉱物や、風などによって表面に沈着した鉱物によって、窒素やリンなどの栄養素が運ばれます。そうすることで、この場所に藻類や微生物が集まり、直径約5mmの球状の構造物クリオコナイト(cryoconite)が形成されることがあります。クリオコナイトは茶色から黒色をしており、太陽光を吸収して氷の融解を促進します。特に、クリオコナイトが集まるとその部分だけ融解が進み、直径1cm〜1m程度のクリオコナイトホール(cryoconite hole)が形成されます。これらの穴は水で満たされることが多く、内部は水と太陽光がある比較的安定した環境となります。そのため、微生物や藻類が生息する「小さな生態系」として機能し、氷河表面における一次生産の重要な場となっています。

氷河断面の大まかな流動の様子と流動に伴い現れる表面の構造(Bennett and Glasser (1996))。図のように氷河の流動方向に対して横断するように線が現れることが多いですが、斜めや縦の場合もあります

今回の調査では、ポターニン氷河において鉱物がどのように氷河に取り込まれて分布し、微生物や藻類の活動に影響を与えているかを明らかにすることを目的としています。鉱物の大きさによって生物活動が異なり、生物が粘着物質を生産するため鉱物の留まり方が違うのではないか、と仮定しているのです。また、窒素栄養の起源を解明し、藻類の繁殖との関係や氷河上での窒素分布を明らかにすることで、窒素循環のメカニズムを総合的に理解することも目指しています。

さらに、氷河表面の氷が一度融けて再凍結し、滑らかな氷ではなくザクザクとした大きな粒状の塊になったものを風化氷と呼びます。風化氷は表面が粗く不均一で、しばしば鉱物や有機物を含むため、太陽光の反射率(アルベド)を低下させます。今回は、風化氷や鉱物がアルベドにどの程度影響し、それが地球温暖化とどのように関わっているのかについても調べています。

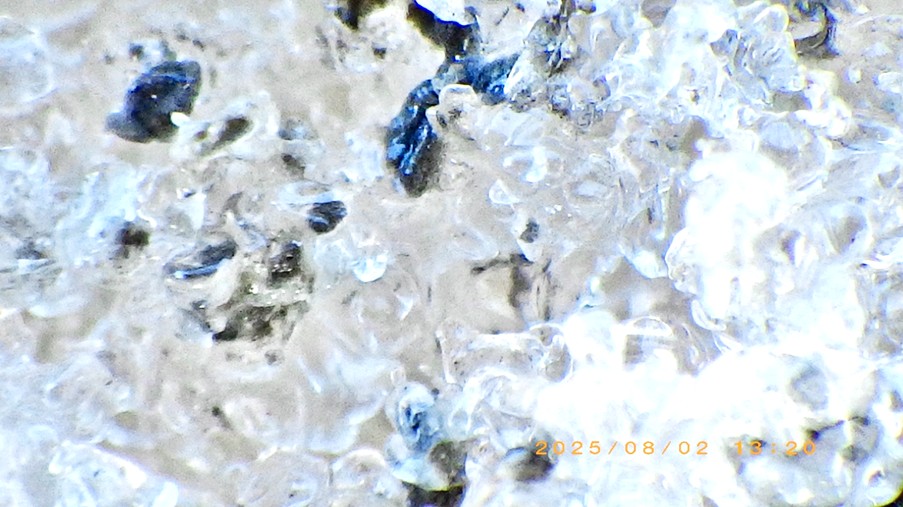

このようなザクザクとした風化氷が氷河一面に広がっていました。青色〜黒色の部分は鉱物と藻類の塊です

今回の調査を通して、私が最も印象に残ったのはアイスコアの掘削です。氷河内部は透視できないため、これまではレーダーを通して構造を観察したり、理論的に考えたりすることしかありませんでした。しかし今回、掘削したアイスコアの中に鉱物のラインが非常に美しく含まれているのを目にしたとき、理論上のイメージが現実の形として目の前に現れ、初めて内部を直接観察できたような深い感動を覚えました。

掘削したコアの一つ。灰色のような緑色のような、鉱物から成るラインが見えるでしょうか??ここに鉱物が多く含まれています

また、私は今回が初めての「研究調査」参加で、先生方に支えていただく場面が多くありました。実際に自分たちで、どの地点でどのような手法を用い、何を行うかを一から考えて進める中で、改めて研究の奥深さと面白さを実感しました。慣れない登山やキャンプ生活の中で帰りたいと思う瞬間もありましたが、現地の方々の明るい笑顔や、先生方からの温かいアドバイスに励まされました。そして私も今後、氷河研究に関する知識や技術を身につけるだけではなく、広い視野を持ち協力する姿勢を大切にしていきたいと強く感じました。

次回以降は、しばらくお休みしていた「研究室に行ってみた!」シリーズに戻ろうと思います。「この研究室ではどんなことをしているの?」「この研究についてもっと知りたい!」などご関心がありましたら、理学部公式Xまでご連絡いただけると嬉しく思います^^

ありがとうございました。

(文・大久保結実)