Rigaku Life

留学体験記

火と氷の国・アイスランド -海洋研究所への訪問

アイスランド産のお魚を見たことや食べたことはありますか?日本でもシシャモなどをよく見かけますね。そんなアイスランドの漁業を支える海洋淡水研究所、Hafrannsóknastofnun(通称Hafró:ハフロウ)。4月4日に訪れた際の様子を、今回ご紹介します!

アイスランドの伝統的な料理、skata(スカタ)。エイ(ガンギエイなど)を発酵させたもの

Hafróは、英語では正式にMarine and Freshwater Research Institute(MFRI)(海洋淡水研究所)と呼ばれています。この研究所は、アイスランドや北極圏の海洋、淡水に関する調査・研究・アドバイスを行う公的機関です。食糧・農業・漁業省の傘下にあり、水産資源の持続可能な利用と環境保護に関する科学的な助言を政府に提供しています。また、外国の海洋研究機関や大学とも連携しながら、海洋・淡水生態系の研究、生態系の面からの漁業管理、漁業技術の研究、海底および生息地のマッピング、生態系のモニタリング等をしています。

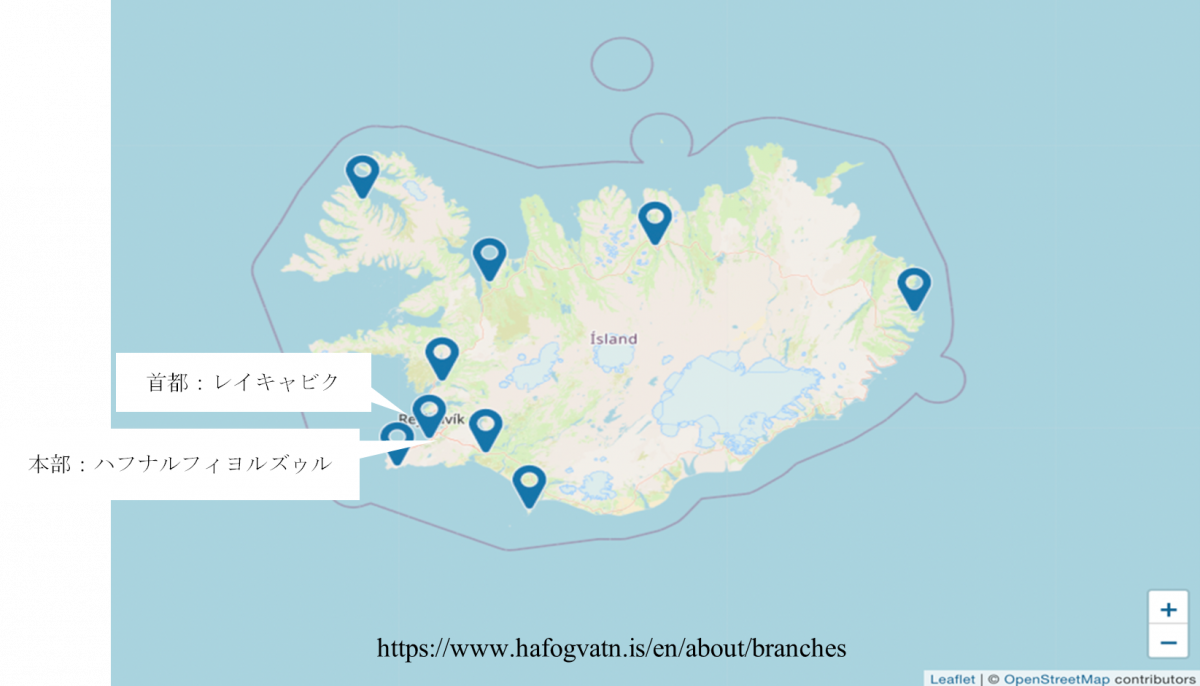

本部は、首都レイキャビクからバスで1時間ほどのHafnarfjörður(ハフナルフィヨルズゥル)という港町にあります。常時およそ190名の職員が勤務しており、本部のほか2隻の調査船と、国内各地にある9支所(下地図ピン)、養殖試験場を運営しています。

一つ目の調査船は、「Árni Friðriksson」(アウルニ・フリーズリクソン)と呼ばれています。「Árni Friðriksson」とは人物名で、アイスランドの海洋生態系研究の先駆者の一人(1898– 1965)です。(注1:Árni Friðriksson)

2000年に完成したこの船は、長さが70mもあり、これまでアイスランドやグリーンランド付近、北欧の海域を調査してきました。調査内容は、主にカラフトシシャモなどの表層魚類の調査、タラなどの底魚類の調査、ビーム線による海底地形測量です。

二つ目の調査船は、「Þórunn Þórðardóttir」(ソウルン・ソウザルドッティル)と呼ばれており、スペインでHafróのために設計、作られ、2025年2月にアイスランドに到着したばかりです。1970年から55年間使用されていた「Bjarni Sæmundsson」(ビャルニ・サイムンソン)の後継船としてやってきました。この船の名前は、アイスランドで初めて海洋生物学を専攻した女性であり、海洋研究における先駆者の一人であるÞórunn Þórðardóttir(1925–2007)にちなんで名付けられました。彼女はアイスランド周辺の海の一次生産(植物プランクトンの生産)に関する研究で重要な成果を上げ、長年にわたって海洋研究所の部長を務めました。(注2:Þórunn Þórðardóttir)

Þórunn Þórðardóttir船(左)とÞórunn Þórðardóttirさん(右)。船にはÞórunn Þórðardóttirさんの名前とHafnarfjörðurの町名が大きく刻まれています。(出典:https://is.wikipedia.org//wiki/Þórunn_Þórðardóttir)

この船は長さ約70m、幅約13mもあります。一度に18人ほどの研究者が乗船でき、アイスランド付近を2〜3週間にわたって調査することが多いそうです。主なエネルギー源は石油ですが、大型のバッテリーも搭載されており、エネルギー効率の向上と環境負荷の低減を実現しています。主に、底魚類の調査やmooring、CTDと呼ばれる装置などを使った海洋調査を行っています。

操縦席の様子。舵輪のような大きなハンドルがなく、小さなスティック一個で操縦できる、ということに私はとても驚きました

mooring は「係留装置」という意味を持ち、ワイヤーで接続された複数の機器を海底に係留(固定)した観測システムのことです。水中に浮かぶためにガラス球や合成浮力材などで作られたフロートによって支えられます。2年以上の観測が可能で、アルカリ電池やリチウム電池で電力を供給します。

mooring(写真左)とCTD(写真右)。mooringは高い機械ですが、電池切れや、故障でなくなってしまうことも。それを漁師の方が見つけて連絡してくれることもあるのだとか!

mooringに取り付けられる観測装置は多岐にわたり、CTDや流速計、生物学的センサーなどです。CTDとは、「Conductivity(導電率)、Temperature(温度)、Depth(深さ)」の頭文字をとったもので、海水の温度、塩分を明らかにするための電気をどれだけ通すかという導電率、深さ(圧力)を測定できます。mooring とCTDにより、海流の変化や温度・塩分の分布、酸素濃度やCO2、海氷や波の情報が分かります。

船の中にあるこのモニターでは、CTDが順調に動いているか常に確認できます

CTDを海に投入するT flameという装置。その名の通りT字型で、右側にはCTD、左側にはカメラをつけて海に投入、引き上げられます

海底から砂を採る装置(写真左)。採れた砂は船の中にある化学、生物学実験室(写真右)で分析されます

このような船、装置を使って、これまでHafróでは様々な研究が行われてきました。例えば、mooringからのデータにより、海水の循環の目視化や、オキアミの密度が明らかになっています。また、1984年から観測されているpH値では、人間活動による二酸化炭素の増加が影響し、海洋の酸性化が進行していることが示されています。

私は今回の訪問を通して、アイスランドにおける最先端の海洋、淡水研究手法を目の当たりにすることができ、このような研究がアイスランドの盛んな漁業を支えてきたのだと実感し、海洋学、生態学にさらなる魅力を感じました。また、今後の持続可能な水産資源の利用についてもあらためて考える機会になりました。みなさんも今度お魚を見かけた際に、そのお魚がどのあたりで生まれ、管理され、今手元にあるのか、少し考えてみると面白いかもしれません。

あまり深く紹介することができませんでしたが、もしHafróでの研究にご興味がある方は、公式ウェブサイト(https://www.hafogvatn.is/en)をチェックしてみてください!英語で最新のニュースを確認することができます。また、学生向けに夏の期間、お手伝いのお仕事の募集がかかることもあるそうです。

まだ少し寒いアイスランドですが、4月に入り首都レイキャビクでも雪が溶け、フィールドワークなど外出することができるようになってきました。留学生活も終盤に近づいてきましたが、「アイスランドのこれが知りたい!」等々ございましたら、理学部公式Xまでご連絡いただけると嬉しく思います^^

(文・大久保結実)

(注1:Árni Friðriksson)

Árni は、23歳のときにレイキャヴィーク高等学校の数学科に入学し、卒業後はコペンハーゲン大学で動物学を学びました。1929年に修士号を取得した後、デンマークの名高い魚類学者Johannes Schmidt (1877-1933)の助手として2年間、カールスバーグ(Carlsberg)研究所で勤務しました。帰国後は、アイスランド漁業協会の顧問として採用され、1937年に新設されたアイスランド大学の経営学部・漁業課(Hafróの前身)の所長に就任しました。

Árni は、23歳のときにレイキャヴィーク高等学校の数学科に入学し、卒業後はコペンハーゲン大学で動物学を学びました。1929年に修士号を取得した後、デンマークの名高い魚類学者Johannes Schmidt (1877-1933)の助手として2年間、カールスバーグ(Carlsberg)研究所で勤務しました。帰国後は、アイスランド漁業協会の顧問として採用され、1937年に新設されたアイスランド大学の経営学部・漁業課(Hafróの前身)の所長に就任しました。

またÁrniは、一般向けに科学を伝えることも大切にし、帰国後に国営ラジオで講義を行い、当時珍しかった自然科学の知識を広めました。このラジオは大きな反響を呼び、1932年にはラジオ講義を元にした書籍『動物界の世紀の転換点(Aldahvörf í dýraríkinu)』が出版されました。また彼は、積極的に講演活動を行ったり、地質学者 Guðmundur G. Bárðarson とともに学術雑誌《Náttúrufræðingurinn》を創刊したりしました。

彼の最大の業績はニシンの研究です。1930年代後半、ニシン産業はアイスランドの輸出総額の50%を占めるまで成長し、漁獲量は年間約20万トンに達していました。当時の仮説では、このニシンは春に南アイスランドで産卵し、その後アイスランドを時計回りに回って北部に来るとされていました。しかし、Árni はその説を否定し、北部で獲れるこのニシンは、南部ではなくノルウェー付近で産卵している可能性を示しました。

この新説は当時、国内外に大きな衝撃を与え、1935年に国際海洋研究会議で議論されました。Árni は渡航費がなく出席できず、説を擁護することができませんでしたが、彼は諦めず、1944年に書籍『北部ニシン(Norðurlandssíldin)』を出版し、詳細な研究成果とその根拠を記録しました。第二次世界大戦後、1948年に、Árni はノルウェーの研究者と共にニシンへのマーキング調査を開始。この調査は、金属タグをニシンの腹部に埋め込み、加工工場の磁石で回収するという新しい方法で行われました。その結果、冬になると金属タグがノルウェー沿岸で多数発見され、Árni の説が裏付けられました。

また、1953年にはASDIC(ソナー)機器を調査船《Ægir》に搭載するよう尽力しました。この機器によりニシンの群れの位置特定が容易になり、漁獲量が飛躍的に増加しました。さらに、1953〜54年に、国際海洋研究会議(ICES)の事務総長に就任し、これまでこの職に就いた唯一のアイスランド人として知られています。(引用元:https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60306)

(注2:Þórunn Þórðardóttir)

Þórunnは1944年にレイキャビク高等学校を卒業し、スウェーデンのルンド大学で生物学を、オスロ大学で植物プランクトンなど海洋生物学を学びました。その後1956年には、アイスランド大学の経営学部・漁業課(Hafróの前身)で勤務を開始しました。彼女は約40年にわたり部門長として、アイスランドの植物プランクトン研究を開始し、主導しました。

Þórunnは1944年にレイキャビク高等学校を卒業し、スウェーデンのルンド大学で生物学を、オスロ大学で植物プランクトンなど海洋生物学を学びました。その後1956年には、アイスランド大学の経営学部・漁業課(Hafróの前身)で勤務を開始しました。彼女は約40年にわたり部門長として、アイスランドの植物プランクトン研究を開始し、主導しました。

彼女は、調査船「Maríu Júlíu」に乗船し、測定、データ収集を行い、植物プランクトンの年間生産量や植生の変遷を研究しました。また、デンマークの科学者Steemann Nielsenと知り合い、彼が新たに開発した一次生産の研究手法「放射性炭素法」を勧められました。これをアイスランドの条件に適応させた研究は、アイスランド海域の食物連鎖の最下層に関する知識の基礎を築くとともに、アイスランド海域の高い生産力を明らかにしました。

また彼女は、春の植物プランクトンの発生時期を観察し、年ごとの変動とその原因を探ったり、商業種の産卵や個体群維持に関する研究にも参加したりしました。貝類の養殖と消費がアイスランドで始まった際には、イタリア・ナポリで開催された植物プランクトン分類の講習に参加し、有毒プランクトンの分類について学びました。彼女は、アイスランドの養殖・漁獲区域におけるモニタリング体制の整備に力を入れ、消費者の安全確保に貢献しました。

彼女は、強い情熱を持った非常に几帳面で丁寧な研究者として知られており、人の話に耳を傾け議論を交わしながら、研究に全力を尽くしたと言われています。また優れた教師でもあり、彼女の執筆した資料は今も活用されています。(引用元:https://is.wikipedia.org//wiki/Þórunn_Þórðardóttir)