19世紀、フランスの化学者ルイ・パスツールは、ワインの沈殿物である酒石酸の結晶を観察する中で、ある不思議な現象に気がついた。よく見ると、かたちは似ていても左右が反転した2種類の結晶が存在し、それぞれが光の偏光を逆方向に回転させる性質を示したのである。この発見は、「分子構造の非対称性」が物質の機能に大きな影響を与えることを示した最初の例である(図1)。後に「キラリティ(chirality)」と呼ばれるこの性質は、右手と左手のように、互いに鏡像であって重ね合わせることができない構造を意味する。DNAやアミノ酸など生命を構成する分子の多くはキラリティをもっており、その機能は構造の非対称性と密接に関係している。そして近年、この分子の非対称性が、電子の基本的な性質である「スピン」にも関与することが明らかになってきた。

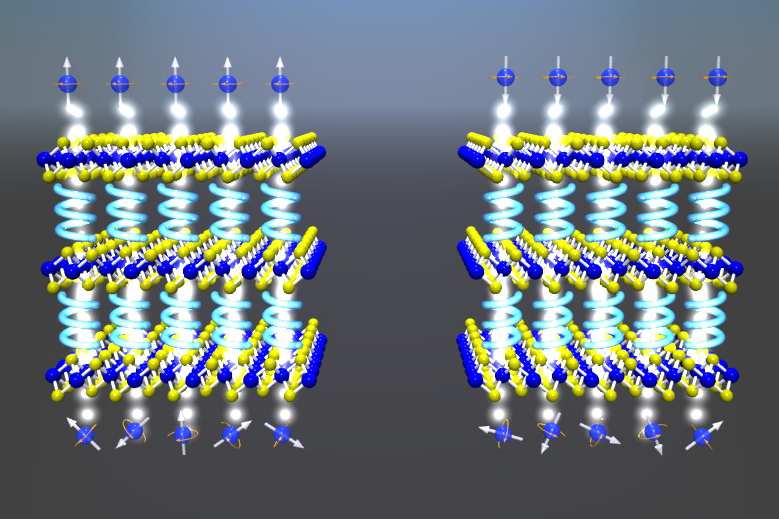

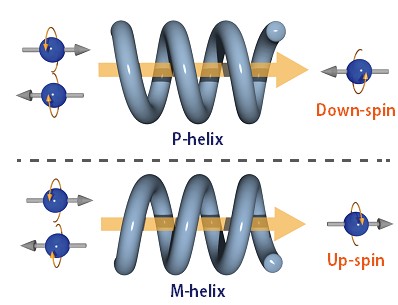

図1 キラリティ誘起スピン選択性の概念図

右巻き(P-helix)と左巻き(M-helix)のキラル分子が、電子のスピン方向に応じて選択的に透過性を示す様子を模式的に示している。これは、分子のキラリティがスピンと運動の結合に影響を与え、特定のスピン状態の電子だけを通しやすくする現象である。