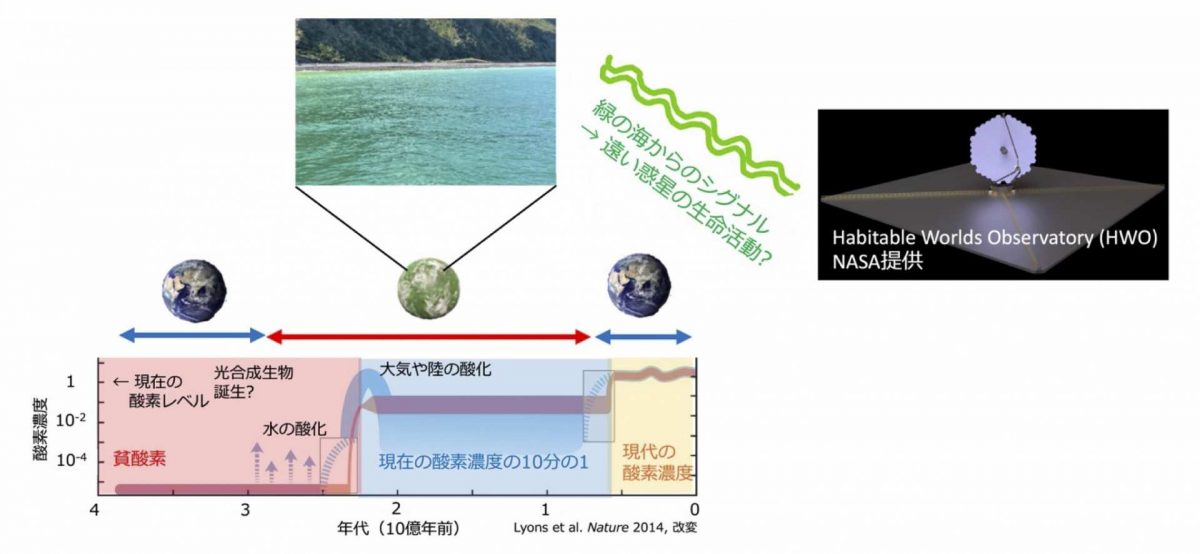

地球は、生命の誕生以来、40億年かけて生命とともに進化した。その共進化の歴史を見つめることで、ヒントが得られるのではないだろうか。私は生物学や地球科学の専門家ではないが、本学にはさまざまな分野の研究者が集まって議論する基盤があり、それらの分野を融合して新しい研究を生み出す風土がある。私もその風土に後押しされて、生物学や植物生理学の研究者らとの日々の議論を通して、宇宙生命探査の基盤となる「地球と生命」の共進化の研究に挑戦した。

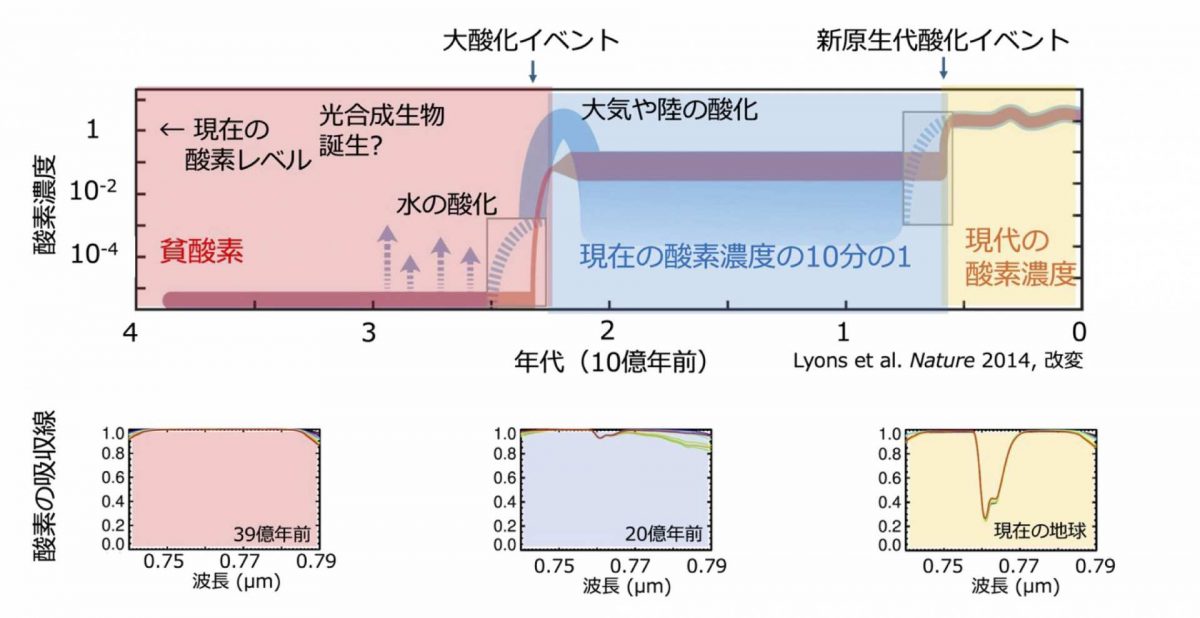

地球の生物圏は、太陽の光を生物が利用できるエネルギーに変換して発達してきた。この変換する生物こそが光合成生物である。表層にありふれている、水と二酸化炭素だけで光合成できるので全球的に生物圏が拡大し、副産物としての酸素が表層を酸化した。最初に誕生した光合成生物は水中で生息する原核生物で、光合成によって酸素が放出されると光合成生物のまわりから酸化が始まる。地球表層の歴史を俯瞰すると、水中から酸化が始まり、大気や陸が酸化されたことになる。

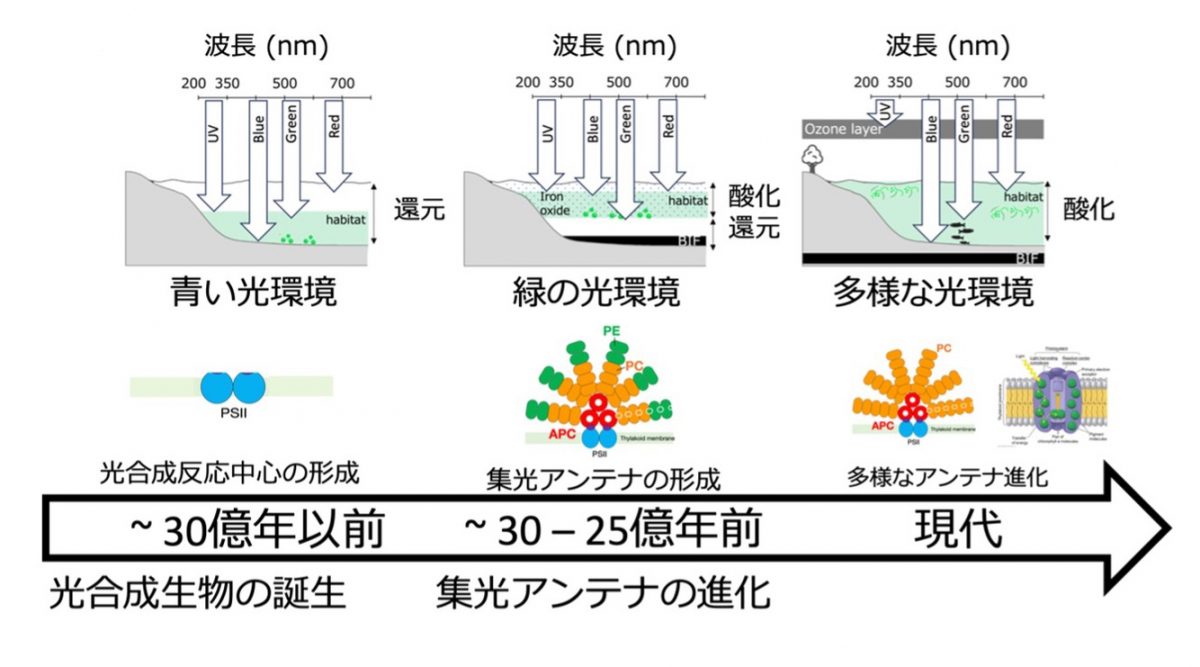

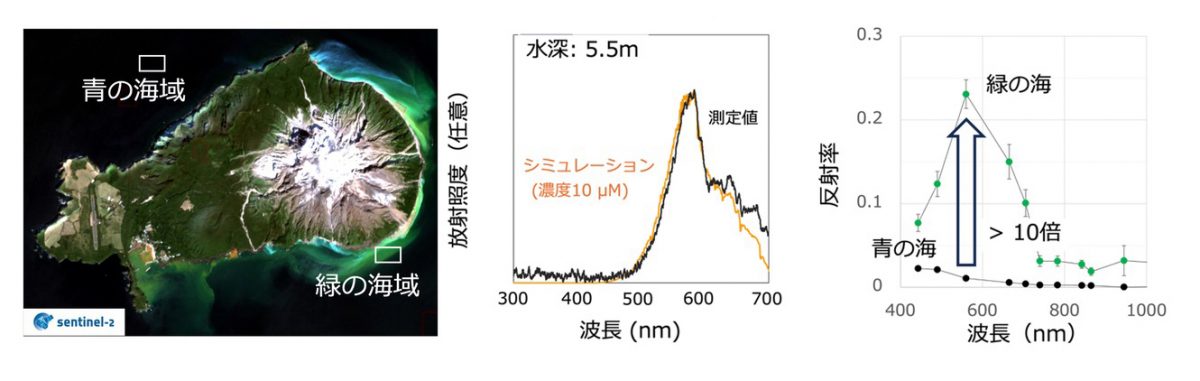

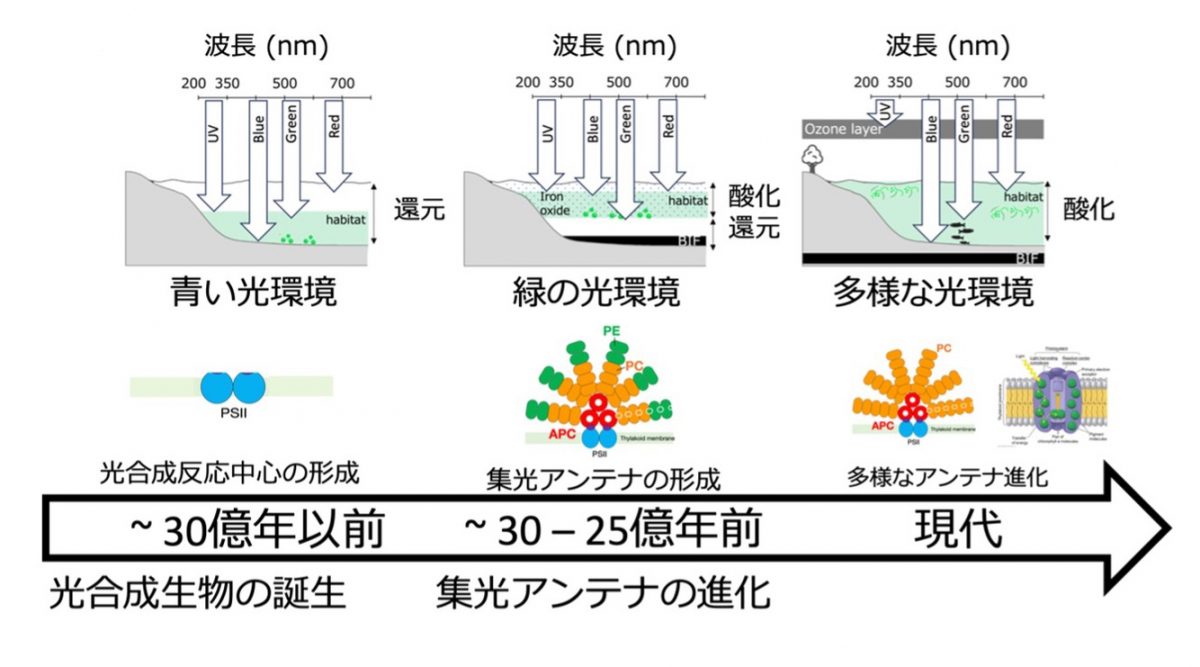

水中で酸化が始まると何が起こるのだろうか。当時の地球にはほとんど酸素がなかったので、貧酸素の水中で溶ける物質が海全体に広がっていた。その代表的な元素が2価の鉄(Fe2+)である。酸素と反応すると、酸化されて酸化鉄になり、水に溶けずに粒子として析出する。興味深いことに、この粒子は紫外線から青の光を吸収し、水は赤い光を吸収するので、酸化鉄の含まれる水中では緑の光で満たされるのである。そこで、緑の光を集光する生物が選択されたのではないかという仮説を立て、生物学実験や生物進化の解析を行い、これらの結果と整合した(図2)。初期の光合成生物の誕生や進化に大きな影響を与えうる研究として光合成生物の研究者から注目を集めている。

図2 水中の光環境の変遷(上)と光合成生物の進化の模式図(下)

表層が酸化される以前の地球大気にはオゾン層がなく、紫外線が地球表層まで降り注いだ時代であり、水は貧酸素でよく溶ける二価の鉄が大量に含まれていた。酸素を発生する光合成生物が誕生すると、光が届く有光層から徐々に酸化が起こったと考えられ、酸化によって当時の海に大量に含まれていた二価の鉄が酸化されて酸化鉄が形成された。この酸化鉄は、紫外線から青い光を吸収するので、浅瀬まで生物が生息できる環境を育んだと考えられる。また水は赤い光を吸収するので、水の中は緑だけの光で溢れたことが予想される。この緑の光環境下では緑の光を効率よく集光し、その光エネルギーを反応中心に伝達できる光合成生物が生存に有利であったと予想される。これが現在の酸素発生型光合成生物のシアノバクテリアの祖先であると考えられる。その後、地球表層が酸化されると、オゾン層が発達し、水中の酸化によって酸化鉄が完全に除去されて多様な光環境の形成とともに、多様なアンテナの発達が促された。PE、PC、APCは色素タンパク質複合体で、緑・橙・赤色の光を吸収し、反応中心のクロロフィルに効率よく伝達する役割を担う。