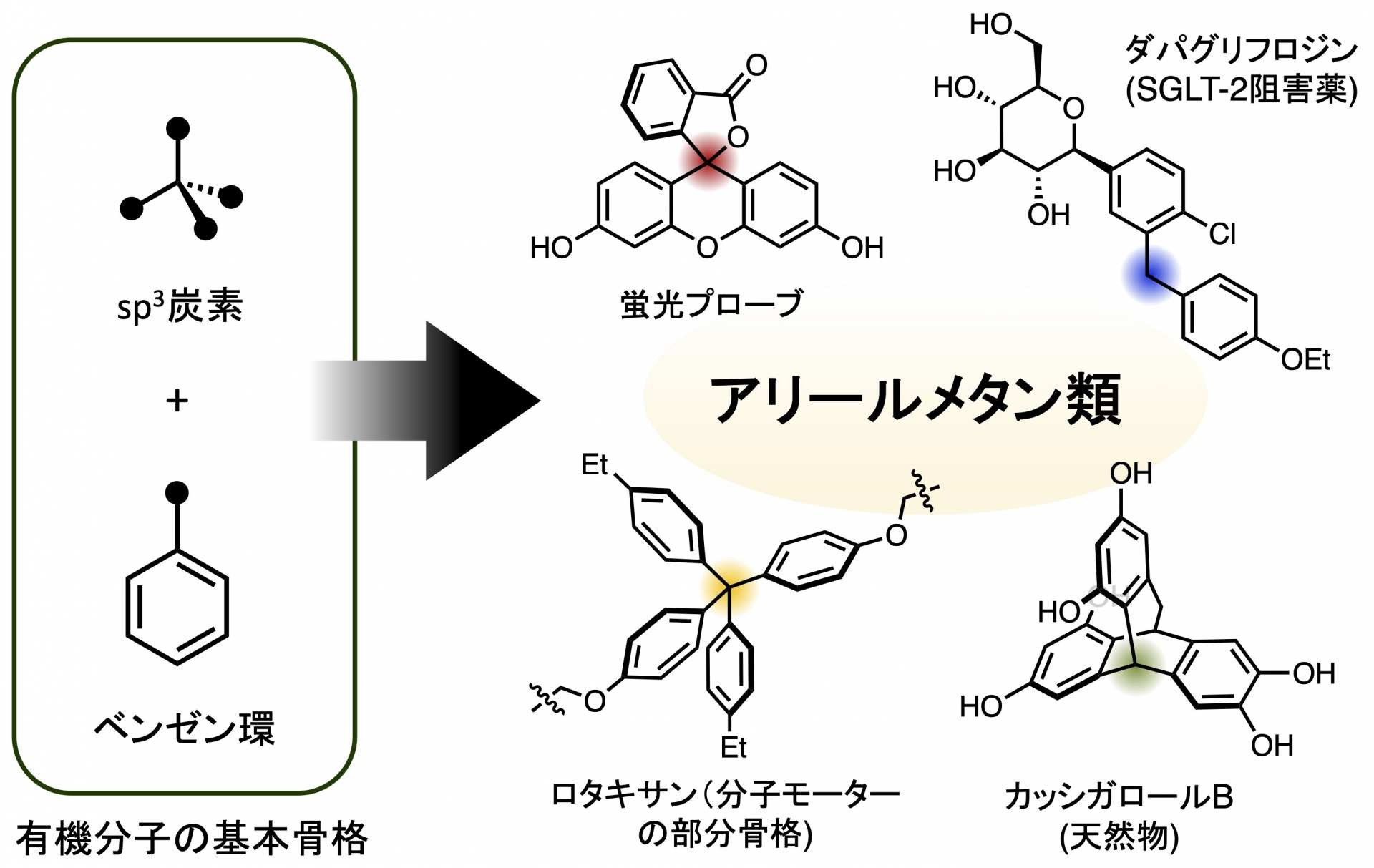

我々は無意識のうちに数多くの有機分子に触れながら生活している。今やパソコンやスマートフォンに触れない日はないであろうし、ペットボトル飲料や医薬品など生活必需品の多くは有機分子の機能を活用している。有機分子がこれほどまでに多機能性を有する理由はなんであろうか。それは炭素が生み出す構造の多様性にあろう。高校化学の教科書にも載っているように、大抵の有機分子は主となる炭素鎖骨格にさまざまな置換基が導入された構造から構成されている。たとえば、1つのsp3炭素に複数のベンゼン環が連結したアリールメタン類は機能性材料や生物活性物質、天然物にもみられる基本骨格である。構造としては単純でありながら、ベンゼン環の数や置換基によって多様な機能を示すユニークな分子群といえる。著者の研究グループはこの分子に魅了され、多様性に富むこれらの分子群をいかに効率的に合成できるかにこだわり、研究を行ってきた(図1)。

図1 多様なアリールメタン類

ベンゼン環の数や置換基の組み合わせによって多様な機能を発現する分子群である。